Système planétaire, écologie et conditions d’existence

Ce dernier point – la nécessité de considérer l’aspect actuel et le changement rapide de notre système « planète » et « activités humaines sur la planète » – nous conduit à proposer un nouvel éclairage scientifique sur notre époque, à travers trois récents concepts et des travaux fondamentaux du corps académique : la notion d’anthropocène, celle des limites, celle des services écosystémiques.

De fait, la question écologique ne devrait pas (ou plus) être entendue comme une tentative de modérer ou limiter les impacts négatifs de nos activités humaines, mais devrait l’être selon sa définition initiale par le biologiste Haeckel comme la « science des conditions d’existence », qui analyse et décrypte les relations entre les formes de vie et leur milieu de vie.

Anthropocène ?

Il s’agit d’une ère très récente à l’échelle des temps géologiques. Ce nom déjà employé par quelques chercheurs au cours du XXe siècle a été popularisé par le Prix Nobel de chimie Paul Josef Crutzen. Dans un article paru en 2000, il explique que l’anthropocène est caractérisé par la puissance monstrueuse et exponentielle de transformation des écosystèmes par l’humanité. L’homme extrait des minerais, transforme et détruit les sols, pollue à une vitesse accélérée. Et les effectifs de population s’accroissent.

Une limite ? Des limites à la croissance ?

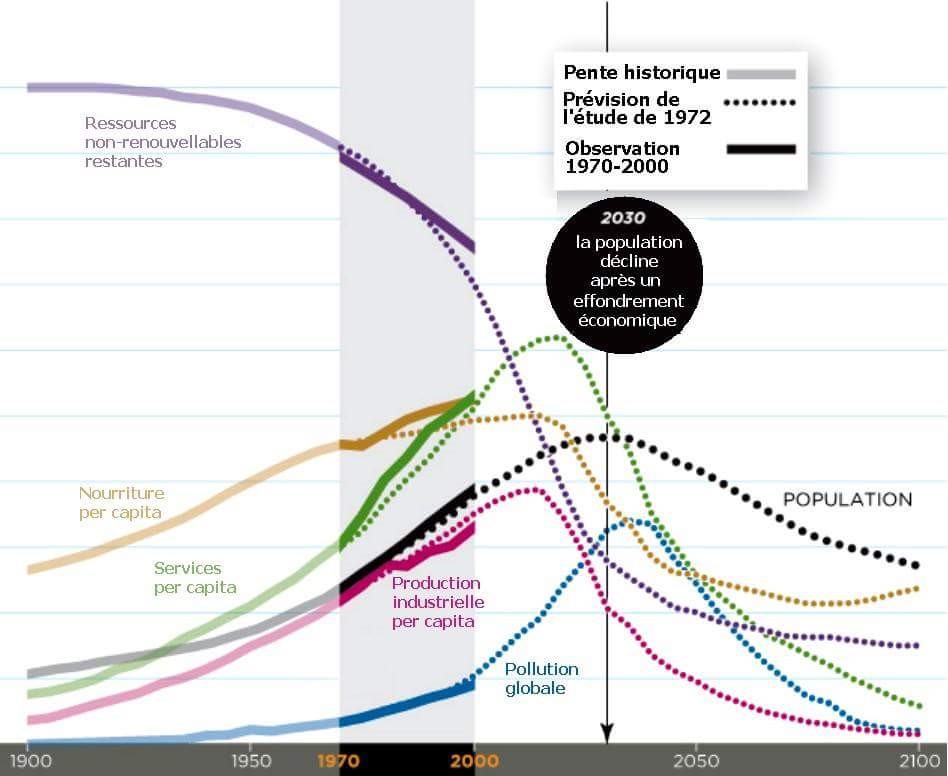

La machine décrite par Paul Crutzen s’emballe toujours, notre puissance transformatrice s’accroît encore. Nous en sommes probablement arrivés au point d’inflexion identifié dès 1972 par Dennis et Donella Meadows dans leur premier rapport au Club de Rome intitulé « Les limites à la croissance ». Leur modèle de calcul est très simple dans son principe : une population qui s’accroît, un mode de vie qui se développe (plus de nourriture, de produits manufacturés et de services par habitant, des gains d’efficience incorporés au modèle), un stock de ressources non renouvelables donné au point de départ. Tout à fait logiquement, la pression humaine sur les ressources augmente, les ressources diminuent massivement, puis la population se met potentiellement dans un second temps à diminuer – après un point d’inflexion global qui précède ce que certains nomment actuellement – de manière inadéquate- l’effondrement.

Source : Les limites à la croissance (dans un monde fini). Le rapport Meadows 30 ans après (traduction française de Limits to Growth. The 30-Year Update). Editions Rue de L’échiquier, 2012

Des services écosystémiques mis en risque et du dépassement des limites planétaires ?

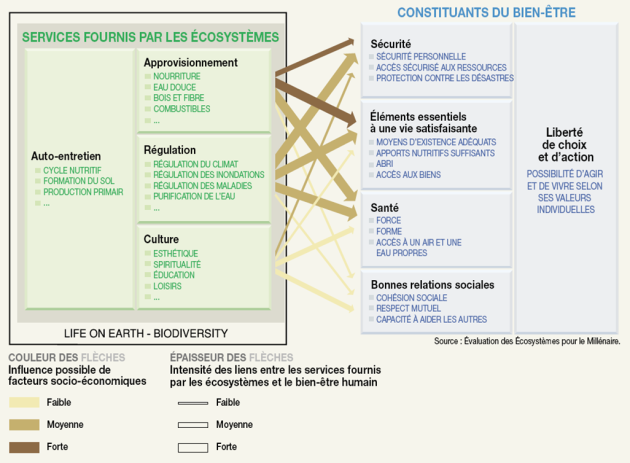

Prendre en compte la nature ne se résume pas à une approche quantitative portant sur les matières premières servant d’intrants à notre économie. Il nous faut considérer également les services écosystémiques : ceux-ci sont un ensemble de services rendus gratuitement par le milieu naturel, et dont nous bénéficions au quotidien – tant que le milieu est dans un état satisfaisant. Au début des années 2000, les experts de l’initiative « Evaluation des Ecosystèmes pour le millénaire » ont défini ces services, et les ont reliés aux constituants de notre bien-être.

Il existe schématiquement 4 catégories de services écosystémiques: les services supports, qui sont ceux de l’auto entretien du milieu (cycles nutritifs – de l’azote par exemple, formation du sol…), les services d’approvisionnement (en nourriture, eau douce, bois, fibres, combustibles…), les services de régulation (régulation du climat, des inondations et des maladies, purification de l’eau), les services culturels (valeur esthétique, récréative, pédagogique, loisir de nos paysages et notre environnement).

L’ensemble de ces services est la garantie et la condition de notre bien-être : sécurité personnelle (par exemple, la protection contre les désastres), moyens d’existence et de subsistance (alimentation, abri, matériaux et biens), santé (physique et mentale) et la possibilité de s’épanouir plus largement.

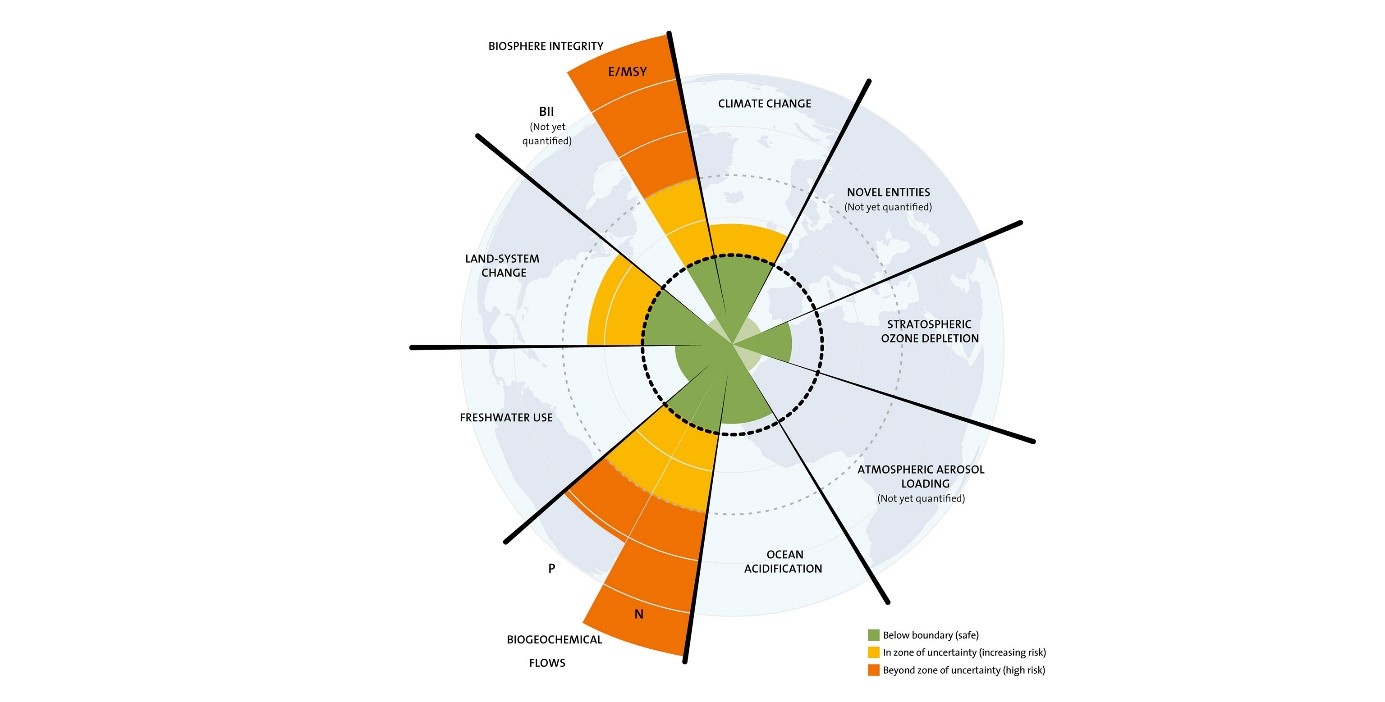

Ces services sont fragilisés dans de nombreuses régions du monde. Ainsi, nous pouvons nous référer aux indicateurs mondiaux des « limites planétaires », définis par le Stockholm Resilience Center en 2009.

Ces limites ont été établies par un groupe international de chercheurs comme les limites à ne pas dépasser si l’humanité veut pouvoir se développer dans un écosystème sûr, c’est-à-dire évitant les modifications brutales, non-linéaires, potentiellement catastrophiques et difficilement prévisibles de l’environnement. En raison de l’imbrication complète des formes de vie sur terre, dans les mers et des liens physiques, chimiques et biologiques entre tous les éléments, il y a évidemment des liens systémiques entre les dix limites.

Source : Stockholm Resilience Centre (légende : E/MSY : extinction per million species per year, BI : biological integrity)

Quatre des dix limites sont désormais dépassées, depuis leur dernier rapport établi en 2015. Les voici: le système climatique (et son dérèglement en cours) monitoré par la concentration atmosphérique en CO2, l’effondrement de la biodiversité des espèces, la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore (en raison principalement des pratiques en agriculture et de l’élevage).

Les limites non encore atteintes mais préoccupantes sont les suivantes: l’usage des sols (caractérisé par la portion de terres émergées dédiées à l’agriculture, aux forêts ou à d’autres usages), la concentration en ozone dans la stratosphère, l’utilisation d’eau douce, l’acidification des océans, et enfin une limite non encore quantifiée sur la diffusion d’un nombre croissant d’ ”entités nouvelles” (molécules de synthèse, nanoparticules…) – plus de 100 000 substances ont été introduites dans les milieux sans que l’on puisse bien évaluer leurs conséquences sur le vivant et les cycles géophysiques.

Cette dernière, si elle est délicate à évaluer, fait écho à l’une des courbes du graphique issu du rapport Meadows, montrant un niveau de pollution fortement croissant nous faisant entrer dans une zone critique pour la survie des espèces, dont la nôtre.

En somme, quarante ans après les premiers travaux du Club de Rome, force est d’observer (via tous les indicateurs statistiques dont nous disposons) que les tendances observées sont proches de ce que leur modèle annonçait.

Nous ne pouvons absolument pas prédire les décennies à venir, mais nous avons tous intérêt à soulever la question des conditions d’existence – avant même de pouvoir envisager ce que serait la place de l’agriculture dans cet avenir proche.

Des perspectives positives : une (r)évolution des pratiques et de la boussole ?

Devant ces constats, et ces perspectives, nous devrions être interpellés par le fait que notre « système sociotechnique » global est totalement défaillant, et qu’il est urgent de favoriser la transition de ce système.

Il est aussi raisonnable de noter que l’agriculture, comme tous les autres secteurs économiques, a contribué et contribue toujours à ce mouvement global de déplétion des ressources et de dépassement des limites.

Contrairement à de nombreux pans de l’économie, l’agriculture a toutefois l’immense avantage de pouvoir contribuer de manière positive au maintien des conditions d’existence pour l’humanité à court ET moyen terme : par une production saine, par le maintien des écosystèmes et des services vitaux tels que la régulation du climat, par une activité économique source de prospérité

… à la condition qu’elle soit agro-éco-logique -, si l’on se fonde sur les travaux et propositions faites depuis des années par notamment l’agronome Marc Dufumier, et par de nombreux experts internationaux tels que ceux du rapporteur spécial des Nations Unies Oliver De Schutter.

Une telle agriculture agroécologique est généralement :

- plus intense en emplois (ce qui supposerait de réduire voire inverser la tendance mondiale à la métropolisation – nous y reviendrons) ;

- en capacité de contribuer à l’atténuation du changement climatique ;

- diversifiée du fait des principes de conception visant à être multi-productions/multi revenus – et à ce titre potentiellement plus résiliente et adaptable à des écosystèmes fragilisés (évènements extrêmes, espèces invasives, parasites, épidémies…) que dans des systèmes très spécialisés et massifiés.

Il ne s’agit alors pas d’une marche arrière vers une agriculture paysanne (qui ne pourra pas de toute façon subsister dans les conditions écologiques qui s’annoncent) mais probablement d’une révolution des pratiques agricoles et de l’organisation des acteurs du champ à l’assiette, facilitée par une renaissance intellectuelle de l’agronomie, de la science (biologie, écologie), et d’un usage approprié et ajusté au plus raisonnable de certaines technologies – celles dont le rapport bénéfices globaux versus empreinte écologique et conséquences humaines est satisfaisant.

Concernant le juste usage des technologies, les travaux de Jacques Ellul sur la société technicienne sont éclairants. Il recense avec précision les nombreuses mises en pratiques excessives de l’option technologique sur le siècle dernier. Il décrit et critique la sacralisation de la technique considérée comme seule voie du progrès humain.

Pour autant, il ne s’agit pas de s’opposer à toute technologie pour une transition agricole, mais de bien cerner ce qui pourrait être de l’ordre de « TechForLife », c’est-à-dire de technologies démontrant leur intérêt pour régénérer le capital naturel et le vivant.

Il pourrait s’agir de pratiques « Lowtech » pour la production (moins couteuses en investissements et en ressources pour fonctionner), de plateformes de partage de savoir-faire agronomiques agroécologiques et de compétences agricoles (réseaux sociaux et échanges de pratiques), de crowdfunding de producteurs agroécologiques, de renforcement de systèmes de commercialisation locale par des services web (géolocalisation de producteurs, e-commerce…) permettant de réduire la longueur de la chaine de valeur et de favoriser les produits frais…

Au risque de simplifier cette idée, une technologie pertinente, accessible au plus grand nombre et surtout résiliente pour demain (dans un monde en limites de ressources) peut difficilement être high tech, énergivore, ce qui exclura(it) de fait à moyen terme tant l’univers du BigData, de la robotisation, de l’Intelligence Artificielle poussée à son paroxysme (du fait de l’intensité en matières premières minérales et en électricité de l’univers numérique) que celui de l’usage massif d’intrants chimiques (tant les process de fabrication sont énergivores et fondés pour certains sur des ressources non renouvelables : gaz, voire terres arables pour les produits dits issus de la chimie verte).

Pourtant, les tendances actuelles de l’AgTech et de la FoodTech semblent précisément aller dans cette direction : un surinvestissement technologique caractéristique de l’anthropocène, un flux de capitaux financiers colossal vers la technologie au détriment d’un investissement dans le capital naturel ou humain (savoirs, savoir-faire, santé…).

Pour réfléchir à un tel système agraire du futur plausible, désirable, aux échelles globale, nationale et régionale, il nous faudrait alors revenir à quelques questions fondamentales.

Quel est ou quels sont les objectifs poursuivis par ce système – au sens, par les acteurs qui le composent? Pour ces acteurs, qu’est ce qui est considéré comme « capital », quelles sont les priorités établies et la capacité collective à les atteindre ? quels sont les risques de non atteinte des objectifs ?

Sur le premier point, il est alors pertinent d’introduire la notion de triple capital : capital financier, humain et naturel.

Cette notion est probablement une clé fondamentale pour une transition positive pour les décennies à venir – un champ académique nouveau autour de la « comptabilité en triple capital » – en particulier dans l’univers agricole – est en pleine exploration, comme l’atteste l’inauguration toute récente sous les auspices de l’Unesco d’une Chaire de Comptabilité Ecologique avec les acteurs académiques AgroParisTech, Universités Paris Dauphine et Reims Champagne Ardennes.

Cette comptabilité innovante est une véritable nouvelle boussole, qui s’adresse tant à l’agriculteur, qu’à l’agronome, au financier ou à la puissance publique.

On peut se référer aux principes fondamentaux et révolutionnaires de la méthode comptable innovante initialement conçue par le Professeur émérite (et expert-comptable) Jacques Richard dénommée CARE (Comprehensive Accounting in Respect of Ecology). Les précieux travaux de Jacques Richard sont aujourd’hui poursuivis par le chercheur et maître de conférences Alexandre Rambaud.

Cette comptabilité est un levier puissant de transformation de l’entreprise : elle l’informe des coûts de maintien de ses capitaux identifiés comme des « sources de préoccupation », ajuste le compte de résultat (l’entreprise dégage des bénéfices si et seulement si elle a maintenu ses capitaux naturels et humains) et permet d’évaluer également au bilan les trois familles d’actifs et de passifs – et de partager une autre lecture de la valeur de l’entreprise avec ses investisseurs, financeurs et partenaires.

Elle cherche également à définir des objectifs de maintien des capitaux sur la base d’informations scientifiques comme peuvent l’être les « Science Based Targets » établies pour le climat, ou – en cours de définition – des seuils pertinents pour la biodiversité. Pour le climat, l’iSBT (initiative Science Based Targets) menée conjointement par le Global Compact, le CDP (ex-Carbone Disclosure Project) le WWF et le World Resource Institute, vise à allouer à chaque entreprise un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre scientifiquement pertinent et spécifique à ses activités, dans son secteur et en fonction de sa localisation.

Constituant une application pratique de cette approche en agriculture, l’association Fermes d’avenir a mis à disposition en ligne les résultats complets de son étude pilote sur trois fermes agroécologiques.