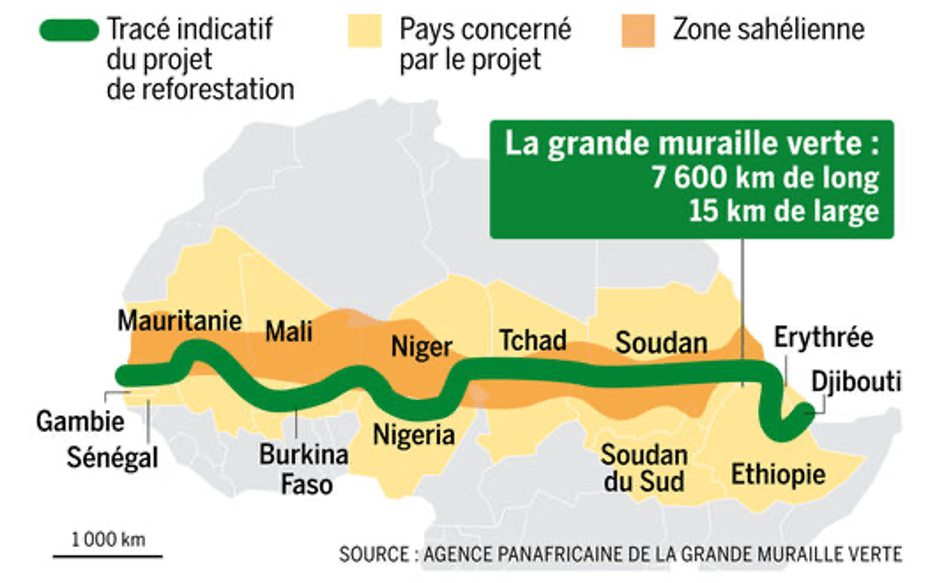

À travers l’Afrique, du Sénégal à Djibouti, le rempart végétal le plus long du monde est en cours d’édification : la Grande Muraille Verte. 7 600 km de long. Bien plus qu’un programme de reboisement, le vaste projet qui traversera 11 pays a pour but de transformer des zones arides, parmi les plus fragiles du monde en pôles ruraux dynamiques de production et de développement. Elle adresse de multiples enjeux de lutte contre la désertification, économiques, de sécurité alimentaire, de changement climatique et de conservation de la biodiversité. Une muraille pour libérer le potentiel de millions de personnes au Sahel. Mais avec quelle crédibilité, tant technique qu’organisationnelle et financière ?

Édifier la Grande Muraille Verte (GMV) sera-t-elle la solution aux diverses crises qui menacent le Sahel africain ? Sera-t-il à la hauteur de l’enjeu démographique à l’horizon 2050. Les pays du Sahel, enregistrant les plus forts taux de fécondité au monde, compteront 330 millions d’habitants.

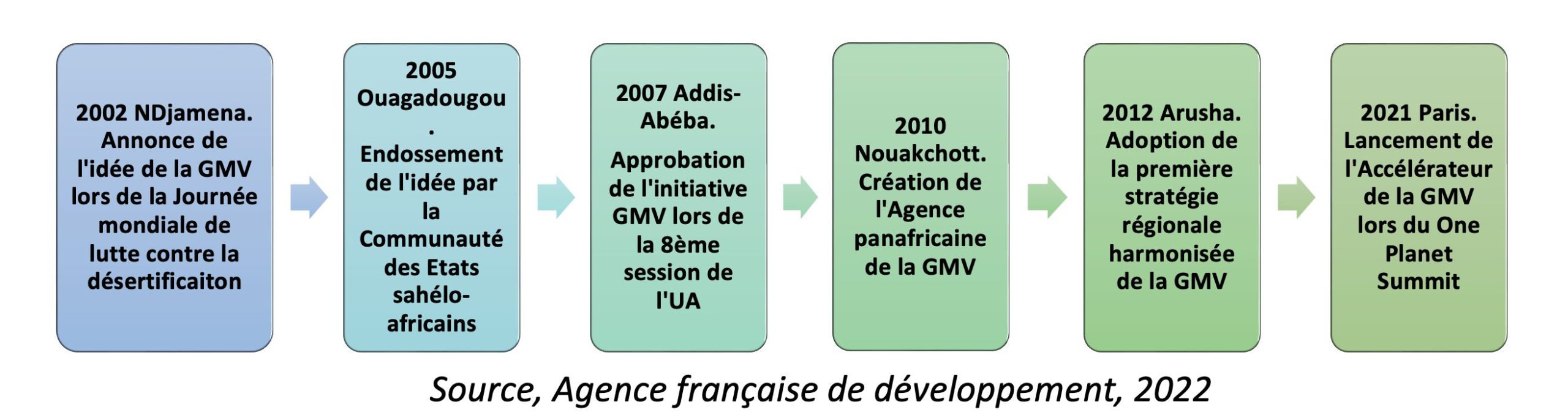

Le projet a été adopté par la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine lors du 5e Sommet tenu en juillet 2005 à Syrte (Libye) et lors de la 8e session tenue les 29 et 30 janvier 2007 à Addis Abeba. Elle s’est structurée en 2010 autour de l’Agence panafricaine de la GMV qui compte aujourd’hui 11 pays (Burkina Faso, Djibouti, Éthiopie, Érythrée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Tchad).

En quoi consiste cette initiative de restauration écologique ? Comment se concrétise-t-il ? Quelles sont ses chances de réussite ?

Le projet GMV et son évolution

Un projet pharaonique ! La GMV se présente comme un vaste programme de lutte contre la désertification. Une bande végétale de 15 km de large devrait s’étirer sur 7 700 km, de Djibouti à Dakar sur une superficie de 780 millions d’hectares de zones arides et semi-arides. Le projet est de créer une bande de végétation multi-espèces plus ou moins linéaire, mais continue autant que possible et incluant divers systèmes d’occupation des sols, traversant des zones habitées (zones de terroirs villageois), des zones non habitées (forêts classées, parcs nationaux, parcs animaliers, réserves botaniques, réserves communautaires). En raison de certains facteurs (plans d’eau, montagnes, collines rocailleuses, zones sacrées ou hantées), la Grande Muraille pourra être déviée vers le nord ou le sud.

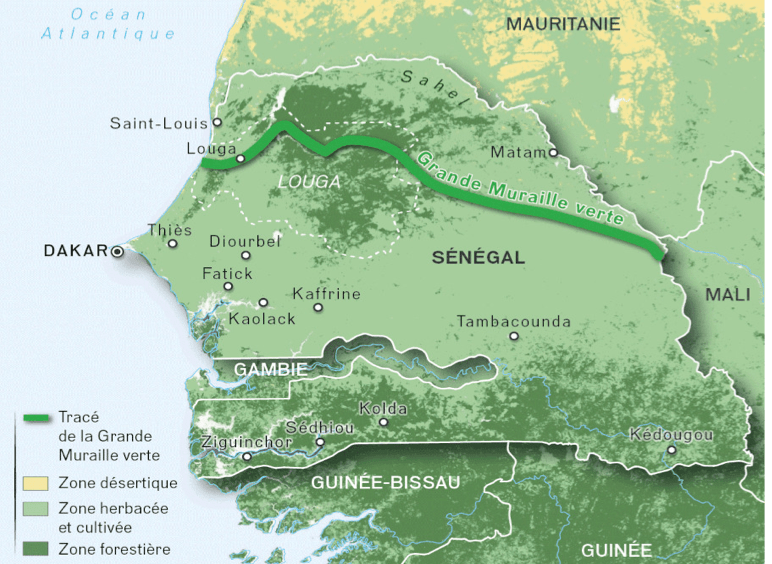

Carte 1. Le tracé de la GMV

La GMV permettra de contenir le processus de descente du désert, de protéger les sols et la biodiversité, de répondre au changement climatique et aux crises pluviométriques, tout en inversant les flux migratoires.

Une fois la GMV achevée, 100 millions d’hectares de terres dégradées auront été restaurés. 10 millions d’emplois auront été créés d’ici 2030. 250 millions de tonnes de carbone auront été séquestrées.

L’évaluation du potentiel de séquestration de carbone comprend à la fois le carbone stocké dans la biomasse ligneuse et dans les sols, sur la base des impacts de la restauration signalés par les pays jusqu’en 2019 pour trois activités : plantation d’arbres, régénération naturelle assistée dans des enclos et systèmes agroforestiers. Les estimations sont basées sur l’hypothèse que ces mesures rapportées sont efficaces et se poursuivent au moins jusqu’en 2030 (par exemple, survie de tous les arbres plantés).

En 2012, le projet de la GMV a été revu avec une Stratégie globale harmonisée (SGH) dans le but de consolider les stratégies nationales et les plans d’action des États membres (avec l’appui la FAO et l’Union européenne), aboutissant sur une stratégie coordonnée de mise en œuvre, structurée en étapes de planification quinquennale. Les pays membres ont donc élaboré des plans d’action nationaux pour développer des étapes pour atteindre les objectifs nationaux de la GMV.

Depuis une décennie, la vision de la GMV a évolué vers une approche dite de « gestion intégrée de l’écosystème », comme un moyen de redonner vie à tous les écosystèmes naturels et humains. Le projet vise à intégrer une mosaïque de différents systèmes d’utilisation des terres et de production, y compris la gestion durable et la restauration des terres arides, la régénération de la végétation naturelle ainsi que des mesures de rétention et de conservation de l’eau.

Figure 1. Petit historique de la Grande Muraille Verte

Un concept ancien

Le concept de mur vert ou de ceinture verte est l’une des approches les plus utilisées dans les régions arides ou semi-arides. Il avait été évoqué en Algérie dans les années 1960 par le président Houari Boumédiène et au Burkina Faso par Thomas Sankara dans les années 1980. Il s’agissait pour l’un comme pour l’autre d’utiliser une bande d’arbres pour construire un barrage contre les défis environnementaux.

Le concept est né en Chine. Le but initial était de se protéger contre les nomades envahisseurs est né lorsque les empereurs chinois construisirent un grand mur contre les forces mongoles qui envahissaient la région du nord (Monastersky, 1994). Lorsque Mao Tsé-toung a pris le pouvoir après la révolution chinoise, il la transforma en une muraille verte d’arbres contre les tempêtes de poussière du désert de Gobi. Depuis 1950, la Chine a planté plus de 300 millions d’arbres le long des voies d’accès à la région aride du nord pour empêcher les tempêtes de poussière provenant de la forêt de Gobi et d’autres régions arides, ce qui en fait la plus grande forêt artificielle au monde. La ceinture d’arbres aurait minimisé la poussière et agi comme un coupe-vent en ralentissant les vents et en préservant l’humidité du sol de la région aride du nord. Les scientifiques chinois ont affirmé que les plantations d’arbres en monoculture constituent un moyen plus efficace pour l’absorption des gaz à effet de serre que les forêts naturelles à croissance lente. Ainsi, si la biodiversité est moindre, les arbres plantés sont censés contrebalancer les émissions de carbone par la Chine[1].

Le continent européen a également reconnu l’importance de la préservation de la nature et du développement durable en lançant la « ceinture verte européenne» en 2004 pour un réseau écologique transfrontalier. Il consiste à créer une sorte de mégacorridor biologique long de près de 13000 km, constituant une des ossatures du futur réseau écologique paneuropéen. Ce corridor connecterait l’Arctique (via la Mer de Barents) à la mer Noire et à la Méditerranée, en passant par 23 pays[2]. L’initiative de la ceinture verte présente une diversité régionale et traverse les régions biogéographiques de l’Europe afin de préserver la biodiversité dans les zones abritées. L’initiative de la ceinture verte européenne a été structurée en trois sections régionales : « Fennoscandie » et « Baltique», « Europe centrale» et Europe du Sud-Est avec un coordinateur régional et supervisées par l’Union internationale pour la conservation de la nature. La ceinture verte européenne jouxte 23 pays et est créée pour transformer la division sociale en conservation de la nature qui « contribuera à la construction d’identités transfrontalières fortes”.

Une initiative parmi d’autres

Ces dernières années, un certain nombre d’initiatives internationales et régionales de restauration des terres ont été lancées. Depuis la signature de la Convention internationale de lutte contre la désertification à Paris en 1994, divers plans d’action nationaux et sous-régionaux ont été élaborés et mis en œuvre et d’importantes ressources financières ont été mobilisées.

La Convention contre la désertification

Issue du Sommet de la Planète Terre de Rio (1992), la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) a été adoptée à Paris, le 17 juin 1994, et est entrée en vigueur en 1996. Elle vise essentiellement à promouvoir le développement durable au niveau communautaire. La convention a pour objectif de soutenir des mesures concrètes en s’appuyant sur des programmes locaux novateurs et les partenariats internationaux. La désertification étant étroitement liée à l’évolution du climat et à la diminution de la diversité biologique, des synergies cherchent à être établies avec d’autres conventions (sur les changements climatiques, sur la diversité biologique) afin de prendre des mesures complémentaires. En effet, les sécheresses et les inondations graves dues aux changements climatiques risquent d’accentuer la dégradation et l’érosion des sols et par conséquent la désertification.

Diverses institutions de lutte contre la désertification et la sécheresse ont été créées à cet effet. Il s’agit notamment du Comité Inter-États de Lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), de l’Inter Governmental Authority for Development (IGAD), de la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC). La problématique environnementale fait également partie des préoccupations des Communautés économiques régionales telles que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD).

Plusieurs gouvernements et communautés régionales sont engagés dans la définition des priorités en matière de recherche agricole, halieutique ou sylvicole. On pense au Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) de 2003 créé par le NEPAD. Le PDDAA est l’initiative africaine la plus élaborée. Il s’agit du volet agricole du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Il est régulièrement évalué et actualisé. Il fournit un cadre destiné à guider les stratégies et les programmes d’investissement nationaux, mais aussi à faciliter une meilleure cohérence des programmes de développement agricole et rural sur le continent.

On pense aussi aux Programmes d’action régionaux, sous-régionaux et nationaux de lutte contre la désertification (PAR, PASR et PAN), des programmes TerrAfrica de Restauration et de Gestion des Terres dégradées (GTD) ainsi que des importants programmes menés par les institutions intergouvernementales de lutte contre la désertification et de développement des zones arides.

Nonobstant les efforts consentis et de certaines avancées obtenues, il faut constater que les résultats sur la restauration des terres et de la biodiversité sont demeurés en deçà des attentes.

Des enseignements peuvent être tirés de ces expériences : aucun État pris individuellement n’a les moyens techniques, humains et financiers nécessaires pour faire face à ces contraintes majeures, d’où la nécessité d’une approche solidaire, intégrée et fédératrice.

L’organisation de la GMV

L’immense projet implique une série de parties prenantes, notamment des gouvernements nationaux, des organisations internationales, le secteur privé et la société civile.

La GMV repose sur une gouvernance originale, mais conforme aux normes et modèles promus à l’échelle globale : l’Agence panafricaine de la GMV (APGMV) créée en 2010 et ses déclinaisons nationales dans les onze États membres se veulent l’interlocuteur privilégié d’une cohorte d’acteurs locaux ou globaux, étatiques ou non (ONG, fondations, centres de recherche, secteur privé…) intervenant dans des domaines variés tels que la restauration écologique, le développement agricole ou les énergies renouvelables, pour faire de la GMV un appel à projets polarisant les partenariats.

Les 9 Programmes structurels régionaux (PSR) coordonnés par l’APAGMV sont structurés autour des 5 axes stratégiques majeurs du projet. Ils doivent être adaptés aux besoins spécifiques de chaque pays, avec un fil conducteur comprenant la restauration des terres dégradées, le développement économique, l’augmentation de l’adaptation et de la résilience au changement climatique et la lutte contre l’insécurité alimentaire et la migration. Au niveau national, les États membres ont créé des agences nationales GMV ou des points focaux pour superviser et coordonner la mise en œuvre des actions prioritaires nationales GMV.

Le premier cycle, 2011-2015, a porté sur la mise en place du cadre institutionnel et organisationnel des structures GMV, la conceptualisation, la prise de conscience et l’appropriation du concept, ainsi que la mise en place d’activités pilotes au niveau de chaque pays et le développement des plans d’action nationaux de la GMV. Le deuxième cycle 2014-2020 était davantage axé sur les activités opérationnelles et visait à accélérer les actions concrètes. Le troisième cycle de 2021-2025 doit consolider les activités et les mesures qui ont été mises en œuvre. Enfin, le quatrième cycle 2026-2030 permettrait une intensification des activités et donc une contribution substantielle de la GMV à la réalisation des objectifs de développement durable et aux engagements internationaux des États membres.

Le processus de désertification

La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification définit le processus de désertification comme « la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines ». Elle est principalement due à des facteurs comme le surpâturage, la surexploitation des terres agricoles, le déboisement, des feux plus fréquents, le surpompage des eaux souterraines, les retenues d’eau, la salinité accrue des sols et le changement climatique global.

Actuellement, les déserts couvrent 4 000 millions d’ha sur la planète. Cette superficie risque de s’étendre encore, puisqu’un tiers de la surface terrestre est menacé par la désertification, aussi bien les espaces naturels que les pâturages, les cultures pluviales que les cultures irriguées. Elle menace un milliard et demi de personnes dans une centaine de pays. Tous les continents sont menacés.

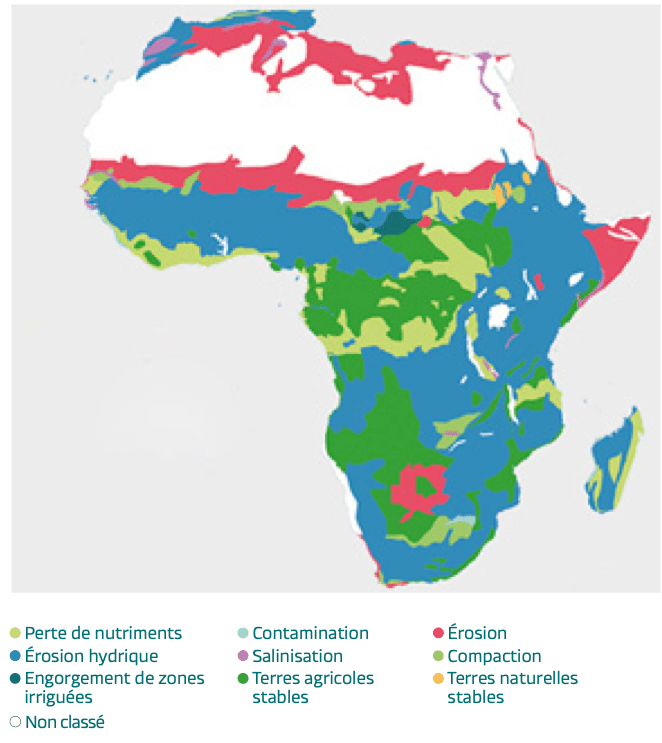

Jusqu’à 65 % des terres productives sont dégradées, tandis que la désertification touche 45 % des terres en Afrique[3]. Si la tendance générale est à la baisse, la perte nette de forêts continue d’augmenter en Afrique, avec quatre millions d’hectares de forêts qui disparaissent chaque année. L’importance de cette vaste zone devient évidente si l’on considère qu’environ 43 % du continent est caractérisé comme des déserts extrêmes (les marges désertiques représentent les zones à très forte vulnérabilité).

Au Sahel en particulier, il s’agit d’un processus aux multiples dimensions : climatique, biophysique, économique et sociale, la désertification conduit à une baisse de la fertilité du milieu naturel qui débute par une altération de la végétation et par un assèchement des puits et des mares. Ensuite, le couvert végétal s’éclaircit, la production de biomasse diminue. Le sol, moins protégé, est soumis à l’action mécanique des précipitations qui provoquent une modification des états de surface et la destruction progressive du sol. Là où la végétation disparaît, le sol est exposé au vent, les particules sont emportées et déposées ailleurs et la couche superficielle du sol s’érode. D’autre part, du fait de la disparition de l’ombre que fournissait la couverture végétale, le taux d’évaporation augmente et le sel s’accumule à la surface du sol. La salinité des sols augmente et empêche la croissance de nouvelles plantes. La perte de végétation entraîne une diminution de l’humidité retenue, avec pour conséquences possibles une modification du schéma climatique et une diminution des précipitations.

Une spirale de dégradation est alors enregistrée. La désertification ne contribue pas uniquement à l’insécurité alimentaire, aux famines et à la pauvreté, elle peut également alimenter les tensions économiques, politiques et sociales (les gens déplacés pour cause de désertification engendrent de nouvelles pressions sur les ressources naturelles et sur d’autres populations voisines). Ces tensions peuvent, à leur tour, entraîner de nouvelles migrations, des conflits, davantage de pauvreté et de nouvelles dégradations des terres.

Sahel connaît-il une grave crise environnementale ?

L’un des paramètres écologiques déterminants est la pluviométrie. Si une partie de la GMV est située dans des zones habitées, une autre non moins importante sera située dans des zones non habitées et ne dépendra plus pour son maintien que des pluies. C’est pourquoi la Muraille devra être localisée à des latitudes à moyennes annuelles pluviométriques comprises entre 400 et 100 millimètres (1 mm = 0,001 mètre de pluie).

Par ses effets néfastes et répétés, la désertification a entraîné une forte dévastation des ressources naturelles, une baisse des productions agricoles, une situation d’insécurité alimentaire et un lourd bilan socio-économique qui impactent péjorativement les efforts de développement des pays de l’espace saharo-sahélien.

Ces trente dernières années, il a été constaté dans la grande région sahélienne une augmentation significative des températures, des précipitations plus aléatoires et un accroissement des pluies torrentielles. Les sécheresses et vagues de chaleur frappent régulièrement et plus fort dans certaines régions que dans d’autres.

La zone écologique du Sahel s’est déplacée de plusieurs dizaines de kilomètres vers le sud sous l’effet conjugué d’un affaiblissement des nappes phréatiques et d’une dégradation accrue des terres, qui ont entraîné une réduction de la biodiversité et une augmentation des terres arides.

Carte 2. La dégradation des sols

L’ensemble de ces phénomènes affecte directement la sécurité alimentaire et l’accès à l’eau potable de la population sahélienne dont les conditions de subsistance dépendent largement de l’exploitation des ressources naturelles. Cette région fait par ailleurs face à de nombreuses problématiques sociales, sécuritaires et environnementales : pauvreté, sécheresses, manque d’emplois ruraux décents, insécurité, déplacements de populations, compétition pour l’accès aux ressources productives…

L’irréversibilité de la désertification est discutée par certains climatologues qui considèrent que la thèse de l’avancée du désert est simplificatrice. En Afrique de l’Ouest, certains observateurs constatent un reverdissement dans beaucoup de zones, avec un retour des ligneux visible à l’œil et par les satellites. Or ce n’est pas dû à des plantations d’arbres, mais à l’interaction entre une meilleure pluviométrie depuis les années 1990 et la diffusion des semences des herbacées et des arbres par le bétail qui en consomme les graines. En 2020, le fleuve Niger a connu des crues exceptionnelles, submergeant près de 10000 hectares de cultures, notamment dans les régions de Maradi, Tillabéri, Dosso, Niamey, Tahoua et Zinder.

Le constat d’un « reverdissement » du Sahel est aujourd’hui largement partagé et reconnu comme en attestent les derniers rapports du GIEC. Il découle de l’augmentation des précipitations observées au Sahel depuis les années 1990, faisant suite à deux décennies de sècheresses. Mais le reverdissement ne se limite pas à une humidification, puisqu’il s’accompagne d’une augmentation de la végétalisation des sols, y compris par le développement de la strate ligneuse, ce qui souligne la résilience des formations arborées dans les zones semi-arides, et ce indépendamment des opérations de restauration comme le reboisement et la GMV.

Renverser les tendances adverses

Quoi qu’il en soit, l’idée sur laquelle repose fondamentalement la Grande Muraille Verte est qu’il est possible d’inverser les tendances péjoratives qui minent la région sahélienne grâce à des efforts de restauration et à une meilleure gestion des terres, ce qui devrait renforcer la résilience des communautés au changement climatique, réduire les émissions de GES et assurer la sécurité alimentaire des générations à venir.

Qu’est-ce que la restauration des sols ?

Il s’agit du processus de récupération de la fonctionnalité́ écologique des terres dégradées, en réinstallant les services écosystémiques. Pour être efficace et durable, la restauration des terres doit être abordée à l’échelle du paysage. Un paysage restauré peut comprendre une mosaïque de zones régénérées naturellement, l’agroforesterie, l’arboriculture, des réserves fauniques protégées, des plantations d’arbres et d’arbustes et des mesures de gestion des sols. La clé du succès à long terme est d’impliquer les communautés locales et d’autres parties prenantes dans l’identification et la mise en œuvre des activités de restauration appropriées (UICN 2017).

Là où la dégradation est plus importante, il faudra restaurer chaque année au moins 10 millions d’hectares, enrichir les sols par des plantations, disposer de semences et de plants de haute qualité et impliquer les communautés locales dans la sélection des espèces indigènes à utiliser.

La réalisation d’une bande de bassins de rétention et d’un réseau de forages le long du tracé, dans les zones qui se révèlent appropriées, figure en bonne place dans le projet pour contrecarrer la variabilité pluviométrique, rendre l’eau disponible pour les besoins domestiques et les activités génératrices de revenus, telles que la production et la valorisation de différents fruits et produits forestiers non ligneux, dont le miel, la gomme arabique, les feuilles de baobab ainsi que les ventes de fourrages et plants. Un afflux stable de revenus provenant des produits et services naturels est important en termes de stratégies de sortie qui contribuent à la durabilité des projets de restauration dans le temps.

La mise en œuvre de la GMV est réalisée en particulier par l’installation et la mise en valeur intégrée d’espèces végétales à valeur économique adaptées aux terres arides, de bassins de rétention, de systèmes de production agricole et diverses activités génératrices de revenus, ainsi que des infrastructures sociales de base.

Crédit photo, WFP, Evelyn Fey

Il a été démontré que l’agriculture à faible apport d’intrants, surtout en l’absence de pratiques de conservation appropriées, mène à la dégradation des terres. L’agriculture en Afrique étant essentiellement un système avec de très faibles apports en matières enrichissantes pour le sol et à faible rendement, la dégradation des terres est accélérée et certaines études récentes montrent une diminution progressive des rendements.

Pour réussir, le projet de la GMV doit s’appuyer sur les connaissances locales et impliquer les populations concernées. Des études telles que celle de Restoring African Drylands du Réseau européen de recherche sur les forêts tropicales (ETFRN) montrent comment des projets de régénération naturelle et adaptée au climat, menés par des agriculteurs, des méthodes simples de collecte de l’eau et des règles communautaires contraignantes d’utilisation des terres ont permis de restaurer la productivité de sols dégradés.

Les mérites de la plantation d’arbres

Malgré la longue saison sèche qui la caractérise, la zone présente l’avantage d’avoir un potentiel végétal et écologique pouvant permettre le développement de projets de reconstitutions de la végétation.

Planter des arbres permet de régénérer la forêt et de faire revenir la biodiversité. L’arbre permet aussi à des graminées de s’installer dessous et d’attirer de nouveaux pollinisateurs, des insectes.

Les actions prévues sont la plantation d’arbres, notamment des gommiers, des acacias, des dattiers du désert, des jujubiers dont les fruits sont prisés, des plantes fourragères pour les troupeaux, des plantes indigènes…

D’ici à 2030, le Niger, un État aux trois quarts désertique, a l’ambition de « reverdir » 3,6 millions d’hectares de terres sur 37,5 % de son immense territoire. Un espoir est porté sur les plantations de Senegalia senegal (gommier blanc) et de Bauhinia rufescens, deux espèces très résistantes à la sécheresse pouvant culminer à douze mètres, riches en protéines pour le bétail, et cuites ou séchées, elles peuvent être consommées en aliments de survie pendant les graves disettes.

Au Sénégal, le choix des espèces a été primordial. Il s’est fait sur deux critères. L’avis des populations concernées et les résultats des tests en laboratoire. Finalement, sept espèces ont été gardées, les plus susceptibles de s’adapter à un climat aussi hostile que la zone sahélienne.

Les plants grandissent en pépinière puis, lorsqu’ils ont atteint une certaine taille, ils sont plantés pendant la période hivernale afin de profiter de la saison pluvieuse. Des sillons sont creusés dans la terre pour emprisonner l’eau de pluie.

Crédit photo, Le Point Afrique

De nombreux plants meurent rapidement. La reconstitution dans les premières années est donc nécessaire pour que la couverture végétale soit suffisante. La surveillance est au moins de 5 à 10 ans. Et les résultats sont parfois médiocres, ce qui n’est guère étonnant lorsque l’on sait qu’un quart de la zone de la GMV n’est pas propice à des opérations de plantation durable. La contrainte écologique est forte, ce qui fait que la gestion communautaire qui intègre plutôt la régénération naturelle assistée – une méthode moins coûteuse, mais efficace et mieux acceptée socialement que le reboisement – apparaît comme une option privilégie par les populations locales.

L’état d’avancement du projet

Depuis 2007, 18 millions d’hectares ont été restaurés et 350 000 emplois créés. À ce rythme, il faudrait réhabiliter deux fois plus de terres par an pour atteindre l’objectif fixé pour 2030.

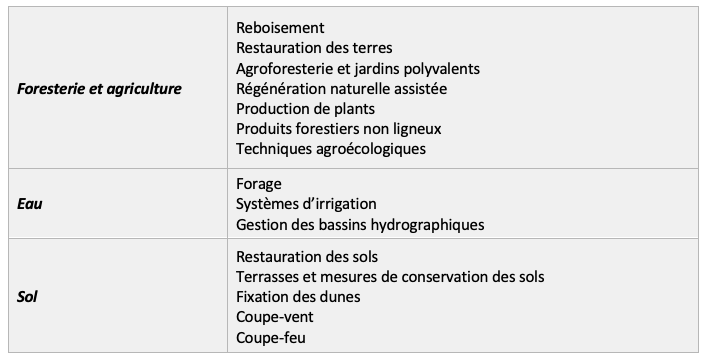

Tableau 1. Activités devant être entreprises par les pays de la GMV

Au Sénégal, la vitrine la plus avantageuse de la GMV, elle se localise dans le Ferlo où le pastoralisme transhumant prédomine. La GMV a pu se concrétiser dans plusieurs communes de la zone sylvopastorale. Deux principaux types d’intervention sont mis en œuvre. Le premier concerne la restauration environnementale à travers le reboisement (plus de 50 000 ha) tandis que le second renvoie aux objectifs de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté à travers la création de périmètres maraîchers villageois. Ces aménagements offrent un certain nombre de ressources et de services aux populations locales à court et moyen terme (activités génératrices de revenus pour les populations vulnérables, appui à la gestion concertée des ressources naturelles pour les autorités locales) aussi bien qu’à plus long terme (accroissement de la végétalisation des sols, gage de disponibilités fourragères accrues pour les éleveurs). Ici ou là, le miracle de la vie s’accomplit. L’eau, pompée à 200 mètres de profondeur, abreuve le bétail et assure la croissance des arbres. Les racines limitent l’érosion des sols. Les déjections des herbivores fertilisent la terre et dispersent les graines des végétaux. Des insectes pollinisateurs reviennent. Les agents de la Grande Muraille verte ne se découragent pas[4]. Ils s’attellent à reboiser des parcelles plus petites, de 100 hectares, plus faciles à clôturer. L’avenir se nicherait également dans des « fermes agricoles intégrées » d’environ vingt hectares, où les habitants pratiqueraient maraîchage et élevage.

Toutefois, l’impact de la GMV sénégalaise demeure restreint : la pérennité des jardins paraît tributaire de l’accès aux ressources foncières et hydriques locales et aux appuis extérieurs, tandis que le reboisement des parcelles mises en défens constitue un facteur supplémentaire de morcellement de l’espace pastoral et de soustractions immédiates de ressources sans compensation directe pour les éleveurs transhumants.

Carte 3. Le tracé au Sénégal

Dans certains pays (Niger, Tchad), la GMV se limite tout au plus soit à une poignée de périmètres reboisés implantés dans quelques sites de démonstration, soit à une reproduction à l’identique d’aménagements à faible impact.

Au Nigeria, le processus de mise en œuvre a été lancé en 2012 par le ministère de l’Environnement. En mai 2015, l’Agence nationale pour la Grande Muraille verte du Nigeria a été créée pour assurer le fonctionnement de l’initiative, la zone opérationnelle étant située dans les 11 États du Nigeria ravagés par la désertification et les variations climatiques. La loi a mandaté l’Agence pour gérer et inverser l’avancée du désert dans les États de la ligne de front du Nigeria par le biais d’une collaboration régionale, sous-régionale et internationale. L’objectif est de séquestrer plus de 250 millions de tonnes de CO2 d’ici 2030. Un argument supplémentaire concerne la stratégie de mise en œuvre pour augmenter l’approvisionnement alimentaire et soutenir les communautés locales, les cultures vivrières abondantes et les zones sylvopastorales devraient être créées au lieu de se contenter d’une bande étroite du mur. Le constat est nuancé. Le processus de mise en œuvre traîne en longueur et semble inadéquat pour atteindre l’objectif régional de restauration des terres dégradées d’ici 2030. «En essayant de répondre à la question de recherche sur la stratégie de restauration écologique adoptée par le Nigeria dans le processus de mise en œuvre pour restaurer les terres dégradées et créer des moyens de subsistance durables pour les habitants touchés, l’étude a établi que le processus de restauration des terres, bien qu’il se soit déroulé en plusieurs phases sur une période de 15 ans, avance à la manière d’un escargot et qu’il y a un grand écart entre le lancement de l’initiative et le processus de mise en œuvre» (Orakwe, 2020, p.36).

Crédit photo, AFD

Le défi de la gouvernance

Un problème primordial apparaissant dans la plupart ou dans de nombreux pays de la GMV est la faible gouvernance dans le domaine environnemental.

Seulement quatre gouvernements ont placé la Grande Muraille Verte en tête de leurs feuilles de route. On retrouve ici deux traits caractéristiques des grands projets. D’abord l’écart entre d’une part la démesure des ambitions prométhéennes et d’autre part la faiblesse des capacités de mise en œuvre. Une initiative telle que celle de la GMV doit recevoir l’appui des gouvernements sur la base d’une bonne intégration des diverses stratégies, politiques et plans d’action dans les secteurs clés pour la GMV : au premier chef l’agriculture, l’utilisation des terres, le développement rural et l’énergie.

L’Agence panafricaine qui supervise les opérations a réparti officiellement 170 millions d’euros de crédits en quinze ans, dont 132 provenant hors d’Afrique. Des chiffres contestés. Les principaux donateurs, Banque mondiale en tête, estiment que 768 millions d’euros ont été en réalité engloutis dans la barrière verte. Dont une partie détournée par des instances clientélistes.

L’insuffisante articulation entre les aménagements prévus du projet et les complexes réalités locales du territoire est observée pratiquement partout. Même si les décideurs et les financeurs affichent leur accord sur l’objectif, le succès des projets repose sur la participation des populations locales. Elle doit se faire alors même que persistent les problèmes sous-jacents : insécurité des droits fonciers, marchés peu développés et mauvais accès au financement à l’échelle locale.

Le défi du financement

Dans le cadre du Programme de développement durable des Nations unies (2015), les dirigeants mondiaux se sont engagés à « lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols » d’ici à 2030. Les partenaires internationaux, tels que la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Banque mondiale (BM), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), l’Union européenne et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), entre autres, ont mobilisé des investissements substantiels pour faire progresser la mise en œuvre du projet.

L’Accélérateur a pris son départ lorsque huit partenaires financiers ont promis 19 milliards de dollars pour la stratégie Grande Muraille Verte 2020-2025. Fin 2022, la moitié de l’enveloppe a été engagée sous forme d’engagements, de contrats et ce qui représente un certain effort en neuf mois. L’accélérateur fait pression pour des engagements d’au moins 4,3 milliards de dollars par an — le niveau de financement nécessaire pour atteindre l’objectif de 100 millions d’hectares d’ici 2030.

La Banque mondiale s’est engagée à investir 5,6 milliards de dollars d’ici 2025 dans les onze pays concernés. L’Union européenne a quant à elle promis plus de 700 millions d’euros par an, sans préciser la distribution par pays.

Le projet cherche à être éligible au Fonds vert pour le climat ou à d’autres financements dits verts, tels les mécanismes incitatifs de promotion des plantations destinées à la séquestration du carbone, qui représentent une manne potentielle non négligeable pour de nombreux pays du Sud.

- Mirzabae et son équipe de l’université de Bonn (2021) ont évalué les coûts et avantages économiques des futurs projets de restauration des terres dans le cadre de ce programme, en appliquant différents scénarios qui tiennent compte à la fois des avantages marchands et non marchands des écosystèmes restaurés en tenant compte de l’hétérogénéité des contextes décisionnels locaux en termes d’horizons de planification des investissements, de taux d’actualisation et de temps nécessaire pour que les écosystèmes restaurés commencent à produire pleinement leurs avantages. Les résultats montrent que chaque dollar investi dans la restauration des terres rapporte en moyenne 1,2 dollar dans le scénario de base, allant de 1,1 dollar à 4,40 dollars selon les scénarios.

Bon nombre des projets ne sont pas « rentables » d’un point de vue strictement financier. Évalués en termes de gains financiers, la plupart des projets de restauration génèrent des rendements faibles pour attirer des investisseurs privés. En outre, la continuité, la durabilité à long terme et la réplicabilité des projets sont considérées comme porteuses de risques plus élevés par rapport à d’autres investissements. En effet, les activités de restauration sont mises en œuvre dans un environnement en constante évolution, principalement en raison du changement climatique, et parfois en situation d’insécurité.

Les exigences pour rassembler les propositions de financement respectives aux donateurs internationaux sont nombreuses. Elles portent sur le principe du cofinancement. Elles portent aussi sur les exigences des cycles de projet avec la mise en œuvre de projets liés aux paiements effectués en fonction des résultats ou, de plus en plus de la prestation de services environnementaux, avec des validations par des tiers, comme dans le cas de la finance carbone.

Les services écosystémiques des actions à financer sont nombreux. Leur reconnaissance et leur comptabilisation modifient radicalement la perception de la « rentabilité » des actions.

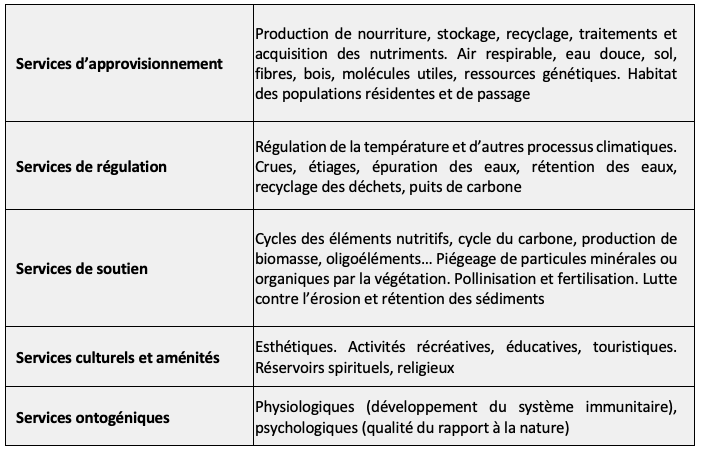

Les services écosystémiques attendus

Les instruments d’évaluation des services écosystémiques s’améliorent. Ils sont devenus un moyen de donner un signal prix associé à la prise en compte de la biodiversité. Ainsi la prise en compte des divers services rendus par la forêt (activités récréatives, séquestration du carbone, protection…) contribue à multiplier par trois la valeur de la forêt par rapport à sa seule fonction d’approvisionnement en bois.

Il faudrait pouvoir jeter les bases d’autres types de rémunération, comme celle des services environnementaux sur le bien être des riverains de la GMV, ce qui supposerait d’être capable de les évaluer dans des pas de temps qui ne sont pas ceux des mesures et contrôles à court terme (O’Connor and Ford, 2014 ; O’Byrne et al., 2022). Des systèmes de paiement des services environnementaux (PSE) pourraient se mettre en place. Ils concerneraient principalement l’utilisation des terres et des ressources à travers des engagements de conservation, des efforts de plantation ou de restauration des sols, ou des modifications des pratiques de culture ou d’élevage.

Le défi sécuritaire

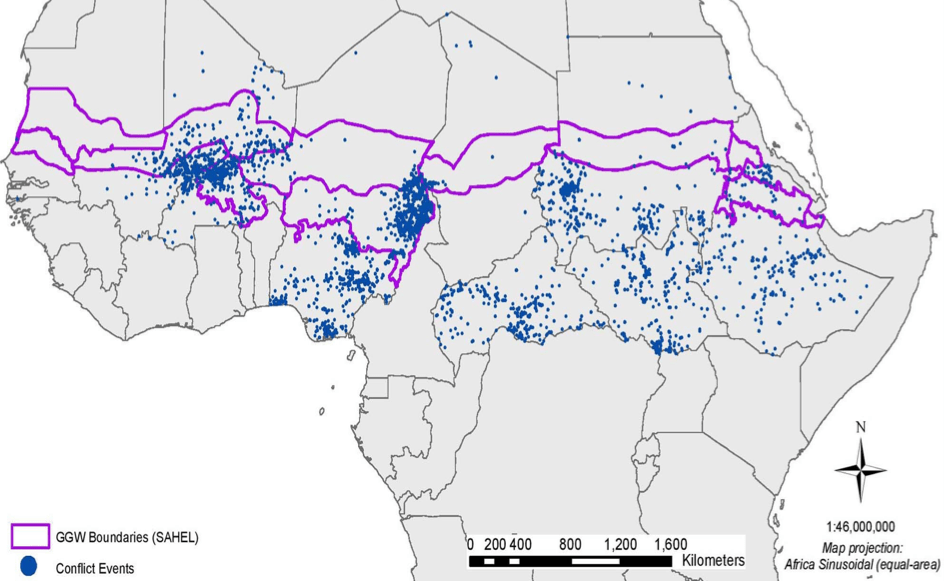

Un obstacle taille à la Grande Muraille est le grand nombre de conflits dans la région du Sahel. Près de la moitié de la région identifiée comme étant viable pour la restauration se trouve dans l’orbite de zones de conflits.

La combinaison de divers facteurs explique les situations critiques. La désertification et des troubles dans le nord du Niger ont exacerbé les conflits entre cultivateurs et éleveurs là où les terres cultivables sont de plus en plus rares. Au Tchad, l’assèchement rapide des mares dans les zones pastorales ces dernières années pousse naturellement les éleveurs à descendre plus tôt que prévu vers le sud dans les zones agricoles. Les conflits d’usage sont devenus récurrents. Ils sont les plus meurtriers.

L’initiative de la GMV rencontre un obstacle de taille : six des pays traversés (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria et Tchad) sont confrontés à la violence djihadiste, et trois autres (Soudan, Érythrée, Éthiopie), déchirés par des guerres civiles.

Carte 4. Emplacements des incidences des conflits violents depuis 2015

Source : programme de données sur les conflits d’Uppsala (UCDP)

L’étude d’A. Mirzabae (2021) estime que les conflits violents au Sahel réduisent l’accessibilité à ces écosystèmes dégradés de 27,9 millions d’hectares à 14,1 millions d’hectares.

La crise sécuritaire dans de vastes zones pastorales stratégiques comme le Gourma du Mali ou l’Azawak du Niger a fortement perturbé les activités pastorales dans le Liptako-Gourma. Quant à elles, plus à l’est, les zones menacées par la présence par Boko Haram jusqu’au bassin du Lac Tchad connaissent les mêmes avatars. Lorsque des conflits surviennent, on retrouve toujours une combinaison de facteurs associant la mise en cause des logiques anciennes de multi-usages de l’espace, la mauvaise gouvernance du territoire et l’impact négatif du dérèglement climatique (Jacquemot, 2023).

La requalification du projet : l’accélérateur de la GMV

Devant les modestes résultats obtenus, le projet a été redéfini en « une mosaïque de pratiques durables d’utilisation des terres », où chaque pays s’empare du projet à sa façon, en fonction de sa culture, du foncier, de la texture du sol.

Une requalification territoriale de la Muraille a été adoptée : le « bandeau arboré » laissera place à un continuum d’aménagements diversifiés. L’hypothèse est qu’avec plus de végétation dans la région, il se créera un bassin d’humidité. Les cycles de l’eau iront en augmentant et les précipitations se multiplieront. Résultat : une terre plus chaude et plus humide par rapport à l’océan et donc, une différence de pression atmosphérique accrue et des vents de mousson plus forts et plus intenses.

Le message d’ouverture de la vice-secrétaire générale des Nations unies, Mme Amina Mohammed, lors de la réunion ministérielle sur les réalisations de la Grande Muraille verte qui s’est tenue à Bonn en septembre 2020, a reconnu que l’initiative serait un succès massif grâce à l’action collective. Elle a déclaré que « l’opportunité d’agir ensemble par le biais d’une action collective mettra fin à la pauvreté et à la faim, luttera contre le changement climatique et créera une voie économique pour les personnes concernées. En outre, le développement économique et durable de millions de vies et de communautés résidant dans le Sahel et au-delà sera réalisé » (UNCCD, 2020).

Devant la persistance des défis variés et afin de relancer le projet, un « accélérateur de la Muraille Verte » (A-GMV) a été lancé à Paris en janvier 2021 lors du One Planet Summit. Si les engagements sont tenus, plus de 14,3 milliards de dollars devraient être mobilisés d’ici 2025. Son objectif est de soutenir les efforts des États pour « une approche plus globale du développement rural », pour « l’amélioration des systèmes de production » et pour « assurer la durabilité à long terme de l’ensemble de la région du Sahel ».

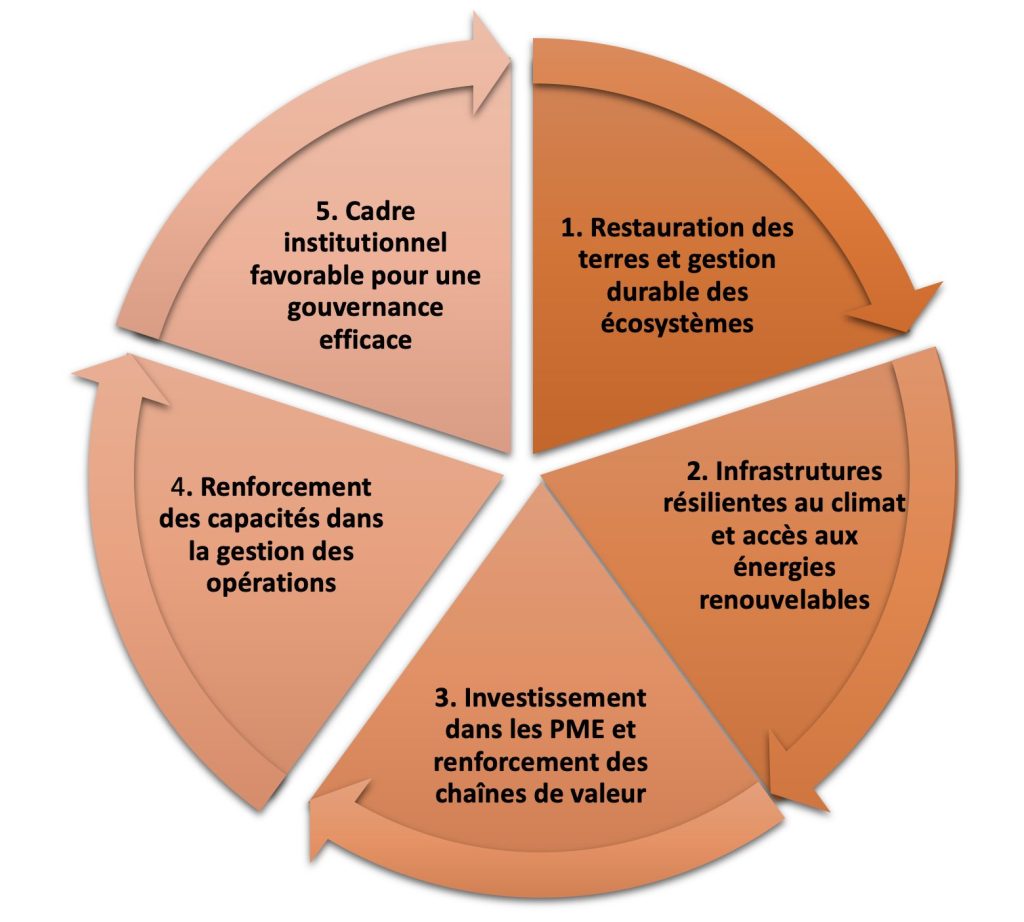

Une plateforme de coordination multi-acteurs a été créée. Sa gestion a été confiée au Secrétariat de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), en coordination avec l’Agence panafricaine de la GMV. Sa mission est de catalyser les efforts des partenaires financiers, publics et privés, bilatéraux et multilatéraux. L’Accélérateur est structuré autour de 5 piliers vers lesquels doivent être orientés les investissements en faveur de la GMV.

Figue 2. Les 5 piliers de l’Accélérateur de la GMV

Quelle est la nouvelle ambition ?

« La priorité est de refonder la GMV afin de mieux l’ancrer dans ses territoires d’intervention, en clarifiant ses objectifs et ses partenariats. Il s’agirait alors de parvenir à faire coïncider bénéfices environnementaux et gains socio-économiques pour les communautés dans les localités ciblées, de repenser la gouvernance du projet en faveur d’une meilleure prise en compte des acteurs locaux des territoires pris dans leur diversité et donc de rééquilibrer les priorités entre les différentes échelles d’action. Cela reviendrait au fond à consolider l’ancrage local de la GMV physique, environnementale et socio-économique (…) sous peine de la voir rejoindre la longue liste des “éléphants blancs” en Afrique, ces grands projets étatiques restés sans lendemain. Enfin, au-delà de faire émerger les aspirations exprimées localement, une orientation de la recherche qui serait moins centrée sur l’écologie végétale, mais plus ouverte sur la gouvernance territoriale et le développement agricole permettrait sans doute de réduire l’écart entre acteurs, échelles et stratégies, qui est à l’origine du décalage important qui existe actuellement entre besoins locaux et actions engagées par le projet » (Mugelé, 2022).

L’ambition n’est pas mince : placée ainsi à l’interface entre le global et le local, la GMV se veut le projet phare d’un Sahel cosmopolite, fédérant dans son sillage, les interventions de très nombreux acteurs aux intérêts parfois complémentaires, mais souvent n’ayant pas la même temporalité : temps court des politiciens, temps long des agents de la transformation écologique et sociale.

Mise en image ou mise en territoire ? La GMV à l’heure des choix

Au-delà de sa vocation technique, la GMV a été dès sa création investie par ses promoteurs d’un rôle politique de premier plan. Le projet est encore aujourd’hui conçu comme un outil de plaidoyer des États sahéliens en faveur d’une meilleure reconnaissance de leurs voix et de leurs attentes dans le contexte de la globalisation. Il est présenté comme un slogan fédérateur pour rendre visible l’espace sahélien dans les arènes internationales dans lesquelles se décident les grandes orientations de la géopolitique environnementale à l’échelle globale.

De ce fait, les populations locales, agriculteurs, agro-pasteurs et éleveurs transhumants au premier chef, et leurs préoccupations sont un peu les oubliées. Leur frustration face à un projet environnemental étatique de type vertical, peu connecté aux réalités et leur crainte de ne pas voir mobilisés les organes locaux de la gouvernance foncière (conseils communaux, comité de gestion des forages, unités pastorales, groupements de femmes…) se perçoivent sur le terrain.

Le projet continue donc de faire l’objet de controverses. Deux postures se distinguent :

- pour ses promoteurs, il représente une solution innovante, durable et efficace pour faire face aux multiples crises qui affectent les sociétés sahéliennes au plan environnemental, alimentaire, politique et socio-économique;

- pour de nombreux chercheurs issus des sciences du vivant ou des sciences sociales, l’idée d’ériger un mur de verdure dressé contre l’avancée du désert est mise en doute, tant sur le plan de sa faisabilité technique (dimension prométhéenne, faiblesse des capacités étatiques) que de son bien-fondé en matière de «reverdissement ».

Des réserves sont donc exprimées, comme celles de Michele Nori de l’Européen University Institute : « La Grande Muraille verte, massive et coûteuse — et probablement inefficace — n’est qu’un autre grand programme d’investissement qui satisfait les donateurs (…). Ses progrès limités reçoivent un financement massif et offrent une image glamour de la manière dont des récits environnementaux mal informés alimentent des intérêts politiques exogènes, qui incluent de manière limitée les préoccupations des habitants » (Nori, 2022).

Il faut reconnaître que le combat contre la désertification est difficile, voire impossible, sans la modification des pratiques de gestion des terres. L’excessive pression sur les terres viables et les changements climatiques sont deux facteurs interconnectés, aux effets négatifs cumulatifs, ce qui rend d’autant plus difficile le choix de la bonne stratégie et sa continuité, surtout dans un contexte sécuritaire incertain.

En toute probabilité, il n’existera sans doute jamais un mur végétal étanche qui traversera le continent d’Est en Ouest, mais plutôt une mosaïque de parcelles arbustives, dispersées et assorties d’activités économiques pour les habitants.

La GMV est à un tournant. Saura-t-elle dépasser sa fonction initiale de vitrine environnementale pour se recentrer sur le devenir des territoires d’intervention diversifiés, habités, exploités, vécus selon des dynamiques et des relations spatiales qui leur sont propres ? Si elle ne met pas au centre de sa démarche l’impératif de territorialisation, la GMV serait condamnée à demeurer une utopie hors-sol, certes pourvoyeuse à court terme de ressources financières et politiques pour les États, mais peu à même de répondre aux immenses défis rencontrés par les sociétés locales.

Références bibliographiques

Dia A. et Duponnois R. (dir.) (2012). La Grande Muraille Verte : Capitalisation des recherches et valorisation des savoirs locaux. Nouvelle édition [en ligne]. Marseille, IRD éditions.

Economics of Land Degradation Initiative (ESL) & UNEP (2015). The Economics of Land Degradation in Africa : Benefits of Action Outweigh the Costs, Bonn, Germany. (disponible sur www.eld-initiative.org).

FAO (2019). Building Africa’s Great Green Wall. Restoring Degraded Drylands for Stronger and More Resilient Communities.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (2020). Africa’s Great Green WallReachesout to New Partner. (disponible sur www .fao.org/news/story/en/item/210852/icode).

Gadzama N. M. (2017. «Attenuation of the effects of desertification through sustainable development of Great Green Wall in the Sahel of Africa», World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 14(4), pp. 279 – 289.

Gichuki L., Brouwer R., Davies, J., Vidal A., Kuzee M., Magero C., Walter S., Lara P., Oragbade C. & Gilbey B. (2019). Reviving land and restoring landscapes: Policy convergence between forest landscape restoration and land degradation neutralit, Gland, Switzerland.

Goffner D., Sinare H. & Gordon L. J. (2019). «The Great Green Wall for the Sahara and the Sahel Initiative as an opportunity to enhance resilience in Sahelian landscapes and livelihoods’, Regional Environmental Change. Regional Environmental Change, 19(5), pp. 1417 – 1428.

Goffner D. & Peiry J.L (2019). «The Great Green Wall: A hope for greening the Sahel? », Encylopedie de l’environnement. pp. 1–9.

Jacquemot P., 2021. Souverainetés agricole et alimentaire en Afrique : la reconquête, L’Harmattan.

Jacquemot P. (2023). En Afrique, le pastoralisme a-t-il un avenir ? Willagri, dossier.

Leroux L, Bégué A, Seen DL, Jolivot A and Kayitakire F. [2017]. Driving forces of recent vegetation changes in the Sahel : lessons learned from regional and local level analyses. Remote Sensing of Environment, Elsevier, 2017, 191, pp.38-54.

Luedeling E, Sileshi G, Beedy T & Dietz J. (2011). «Carbon sequestration potential of agroforestry in Africa», In : Kumar B.M. and Nair P.K, Carbon Sequestration Potential of Agroforestry Systems : Opportunities and Challenge, Dordrecht : Springer, pp 61-84.

Monastersky A. R. and June L. (2016) «Great Green Wall Dampens Gobi Dust Storms»,Society for Science & the Public, 145(26), pp. 145 – 146.

Monastersky A. R. & June L. [1994]. «Great Green Wall Dampens Gobi Dust Storms», Society for Science & the Public, 145(26), pp. 145 – 146.

Mirzabaev A., Sacande, M., Motlagh, F., Shyrokaya, A., & Martucci, A. (2021). « Economic efficiency and targeting of the African Great Green Wall », Nature Sustainability, vol. 15, pp.17-25.

Mugelé R. (2022). « La Grande muraille verte : utopie mobilisatrice ou outil de développement local», Grain de sel, n° 82-83.

Ndiaye, A. (2016). «Practices of the Great Green Wall Project in the Ferlo (Senegal): Effects on Pastoral Resilience and Development », World Journal of Social Science, 3 [2], pp. 1-8.

Nori M. (2022), Assessing the policy frame in pastoral areas of Sub-Saharan Africa (SSA), RSC Policy Paper 2022/03, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, The Global Governance Programme.

O’Byrne D., Mechiche-Alami A., Tengberg A. & Olsson L. (2022). «The Social Impacts of Sustainable Land Management in Great Green Wall Countries. An Evaluative Framework Based on the Capability Approach », Land, 11, 352.

O’Connor D. and Ford J. (2014). «Increasing the effectiveness of the “great green wall” as an adaptation to the effects of climate change and desertification in the Sahel », Sustainability (Switzerland), 6(10), pp. 7142–7154.

Olagunju T.E. (2015). « Drought, desertification, and the Nigerian environment: A review », Journal of Ecology and the Natural Environment, 7(7), pp.196-209

Orakwue C. A. (2020). At the frontline of land restoration and sustainable livelihood: An analysis of the implementation of Nigeria’s Great Green Wall, Master’s thesis, International Institute of Social Studies, Hague, Netherlands.

PAGGW (2018). The Great Green Wall Initiative: 2011-2017 Achievements and Challenges to the 2030 Path’. Report of Pan- African Great Green Wall. [online] Available < www.grandemurailleverte.org > [Accessed 10 August 2020]

Sacande M., Parfondry M. & Martucci A. [eds.] (2018). Biophysical and socio-economic baselines : the starting point for Action Against Desertification, FAO, Rome.

UNCCD (2020). The Great Green Wall implementation Status and Way Ahead to 2020, United Nations convention to Combat Desertification.

UNEP (2012). Sahel Atlas of Changing Landscapes : Tracing trends and variations in vegetation cover and soil condition, United Nations Environment Programme, Nairobi.

[1] Jonathan Watts, « China’s loggers down chainsaws in attempt to regrow forests » [archive], 11 mars 2009

[2] Jarmo Kortelainen, « The European Green Belt: Generating Environmental Governance – Reshaping Border Areas », Quaestiones Geographicae, décembre 2010.

[3] Reich P.F., Almaraz R. & Eswaran H. (2004). « Stress sur les ressources foncières et désertification en Afrique, Agro-science 2(2).

[4] Voir le reportage de Boris Thiolay (2022). « Afrique : dernière chance pour la grande muraille verte ? », Magazine GEO, n°517.