Résumé

Comment les systèmes agroalimentaires pourront-ils contribuer à la souveraineté alimentaire alors que la population africaine va doubler en 25 ans ? Les réponses sont dans de nombreux territoires déjà en germe. Même si l’agriculture est encore souvent principalement assise sur l’économie paysanne, avec des rendements généralement faibles, l’entrepreneuriat se développe autour d’exploitations de moyenne taille avec des itinéraires techniques diversifiés, plus robustes face aux contraintes climatiques. Une fraction croissante de cette agriculture est guidée par l’essor des villes pour s’inscrire dans des espaces de plus en plus imbriqués. Les conséquences de la pandémie du Covid-19 comme l’impact de la tentative d’invasion russe en Ukraine sur les marchés agricoles (céréales, légumineuses, intrants) posent le défi de la reconfiguration des politiques agricoles nationales dans le sens d’un renforcement des chaînes d’approvisionnement locales et régionales capables de répondre aux besoins de proximité. Le concept clé d’«aires alimentaires métropolisées » peut utilement servir à la définition des politiques de reconquête de la souveraineté alimentaire, pour déboucher non seulement sur des projets innovants, mais aussi sur la revitalisation des espaces et réseaux existants.

Ici et là, le spectre de la faim ressurgit en Afrique. Les impacts de la pandémie de Covid-19 et ceux associés au drame ukrainien exercent un effet amplificateur sur des situations qui étaient déjà structurellement fragiles.

La crise alimentaire pourrait s’inscrire dans la durée. Sauf si elle est l’occasion de d’une reconfiguration des politiques agricoles nationales dans le sens d’un renforcement des chaînes d’approvisionnement locales et régionales capables de répondre aux besoins de proximité. Ce qui suppose un renforcement des capacités des acteurs à s’adapter et des États à accompagner la transformation structurelle.

Dans de nombreux territoires, les réponses sont déjà en germe. Même si l’agriculture est encore souvent principalement assise sur l’économie paysanne, avec des rendements généralement faibles, une fraction croissante de cette agriculture est guidée par l’essor des villes pour s’inscrire dans des espaces de plus en plus imbriqués, pour constituer des « aires alimentaires métropolisées ». Ce concept est l’une des clés de la souveraineté alimentaire indispensable pour s’extraire des crises récurrentes qui devrait être recherchée aujourd’hui par les États africains.

La menace d’insécurité alimentaire est structurelle

En 2023, environ 322 millions d’Africains, soit près d’un quart de la population, souffrent d’insécurité alimentaire grave, et leur nombre a augmenté au cours des dernières années, selon les données des Nations unies. Parmi les 24 pays listés comme des « hotspots de la faim » à la fin de l’année 2022 par le Programme alimentaire mondial, 18 sont africains.

Après une période d’amélioration entre 2000 et 2013, la situation s’est aujourd’hui considérablement aggravée. Presque tous les pays d’Afrique subissent le fardeau de la malnutrition, sous forme de dénutrition et de carences en micronutriments. Se combinent désormais plusieurs facteurs : sécheresse, inondations, épidémies acridiennes, instabilité des marchés internationaux et régionaux, conflits et insécurité physique des populations, notamment dans le Sahel., au Tigré, au Sud-Soudan ou en Centrafrique. Dans la Corne de l’Afrique, quatre saisons déficitaires d’affilée menacent plus de 15 millions de personnes de famine en Somalie, Éthiopie et Kenya. Le continent est le seul où le nombre d’enfants souffrant d’un retard de croissance avait augmenté depuis 2000. Les divers chocs successifs, associés à l’inconsistance de certaines politiques des États, ont érodé les écosystèmes vitaux, les rendant plus vulnérables encore à l’épreuve de nouveaux traumatismes.

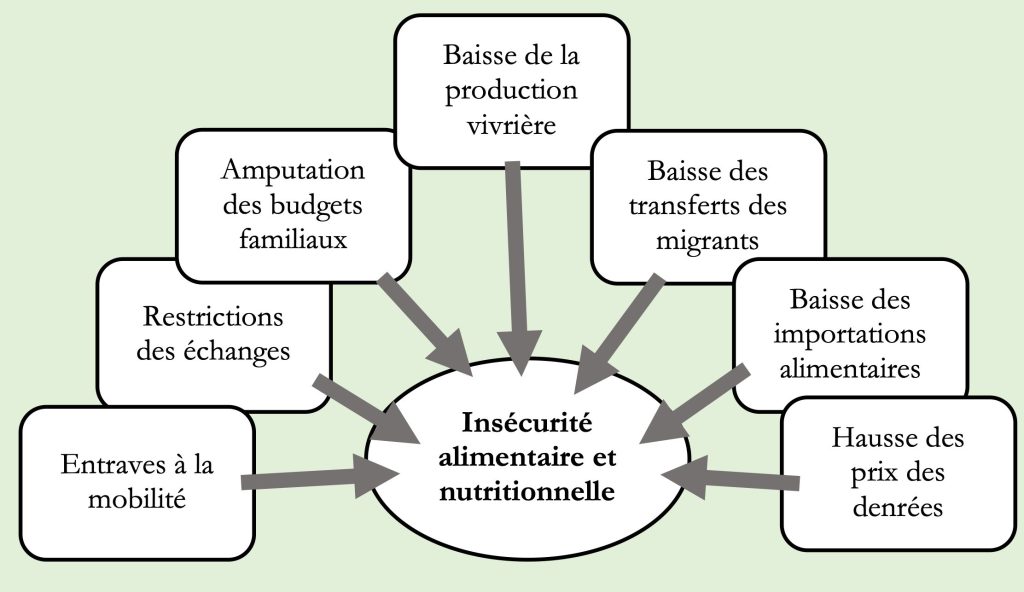

La pandémie de la Covid-19, avec les mesures de restriction de circulation et de prévention qui en ont découlé, a aggravé la situation. L’accès aux intrants et aux petits équipements a été très perturbé, entravant le travail des paysans, en particulier ceux engagés dans l’agriculture dite moderne, ayant besoin de semences, d’engrais et de pesticides, et moins l’agriculture familiale habituée à surmonter les chocs. Les pertes après récolte, aux champs ou dans les magasins, ont augmenté avec la défaillance des capacités de stockage et les entraves à l’accès aux marchés locaux. Entre 20 et 50 % des productions auraient été perdues selon les pays. En raison de la grande périssabilité du lait frais, les restrictions de déplacement ont ainsi fortement affecté la filière. Les marchés à bétail ont été fermés, ce qui a amenuisé le pouvoir d’achat de nombreuses familles d’éleveurs déjà pénalisés par les limites imposées à la transhumance.

Figure 1. Impacts de la pandémie de Covid-19 sur la sécurité alimentaire

Source, Jacquemot, 2021

Les pertes après récolte, aux champs ou dans les magasins, ont augmenté avec la défaillance des capacités de stockage et les entraves à l’accès aux marchés locaux. Entre 20 et 50 % des productions auraient été perdues selon les pays en 2020 et 2021. En raison de la grande périssabilité du lait frais, les restrictions de déplacement ont ainsi fortement affecté la filière. Les marchés à bétail ont été fermés, ce qui a amenuisé le pouvoir d’achat de nombreuses familles d’éleveurs déjà pénalisés par les limites imposées à la transhumance.

Pourtant, dans les faits, la crise a moins affecté les capacités de production agricole que l’organisation générale des filières, au niveau du transport, des unités de transformation comme des points de vente[1]. La baisse des revenus urbains a impacté la demande de produits locaux, avec en outre un moindre soutien des transferts des migrants, et aggravé la situation de tous les acteurs du secteur dit informel. En résumé, la crise a mis en évidence les graves défaillances dans la connexion entre la production locale et l’aval des filières, jusqu’à la consommation des plus précaires.

En plein cœur de la pandémie, des mesures inédites ont été prises par les États pour sécuriser la production et l’approvisionnement en nourriture. Les filets sociaux déployés ont joué un rôle crucial et demeurent des outils indispensables pour des solutions à long terme. Certaines entreprises et les organisations paysannes se sont également mobilisées pour organiser les approvisionnements et combler les lacunes des systèmes alimentaires existants.

En 2022, la quasi-totalité des pays africains (46 sur 54) était des importateurs nets de produits alimentaires.

Quatre situations types en matière de dépendance alimentaire selon la FAO (2019-2021 )

Source, FAO, 2019-2021

Source, FAO, 2019-2021

Dans ces conditions, il n’est guère surprenant que la tentative d’invasion russe en Ukraine à partir de mars 2022 ait profondément fragilisé tous les marchés alimentaires. Les inquiétudes se sont portées sur l’Afrique, où de nombreux pays dépendent de la Russie et de l’Ukraine pour leur approvisionnement en produits agricoles de base. Le cas du blé est particulier. Parmi des centaines de variété, les deux plus connues sont le blé́ dur et le blé tendre. Blé dur utilisé pour produire pâtes et semoule, blé tendre pour produire le pain. Les pays africains en importent pour une valeur de 4 milliards de dollars en provenance de Russie et pour près de 3 milliards de dollars d’Ukraine (Vedie, 2022). D’après les données de la CNUCED[2] basées sur la période 2018-2020, seize pays regroupant 374 millions d’habitants, près de 40 % de la population africaine dépendaient entre 56 % et 100 % du blé russe et/ou ukrainien.

Les prix des céréales se sont envolés, créant de sévères difficultés dans les grands pays consommateurs et faibles producteurs : Éthiopie, Soudan, Nigeria, Sénégal, Côte d’Ivoire… Toutefois, comme nous le verrons, les villes comme les campagnes africaines ne se nourrissent pas seulement de blé ou de riz importés, mais aussi de productions locales de céréales, de tubercules ou de plantains. Dans l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest par exemple, le maïs, le mil, le sorgho et le fonio représentent 65 % des quantités de céréales consommées, le riz 26 % et le blé et les produits à base de blé, seulement 7,5 %.

L’augmentation du prix des engrais est aussi une grave menace pour la sécurité alimentaire. Elle est intimement liée à la situation en Ukraine et en Russie puisque cette dernière est le premier exportateur mondial d’urée, le deuxième de potasse et d’ammoniac nécessaires à la production d’engrais azoté. En Afrique de l’Ouest, où 50 % de l’urée et 70 % du potassium, un composant essentiel des produits NPK (azote, phosphore, potassium) –, sont importés de Russie et de Biélorussie, les prix ont doublé, et même triplé sur certains marchés. Avec des prix des engrais multipliés par presque 2 depuis l’été 2021, en Afrique du Sud, en Éthiopie, au Malawi ou au Kenya, les États ne pourront pas augmenter les subventions qu’ils allouent aux producteurs.

L’utilisation annuelle moyenne d’engrais en Afrique est passée de 8 kg/h en 2006 à 19 kg/h en 2020, mais même ce chiffre demeure en deçà de l’objectif de 50 kg/h fixé par l’Union africaine, et l’utilisation a probablement chuté de manière spectaculaire en 2021 et 2022. Le Maroc peut tirer parti de cette situation. Il est le quatrième exportateur mondial d’engrais. L’Office Chérifien des Phosphates (OCP), se prépare à augmenter massivement sa capacité de production : + 1,2 million de tonnes en 2022, soit 10 % de sa production annuelle, puis + 7 millions de tonnes par an, entre 2023 et 2026. L’OCP a créé des filiales dans une douzaine de pays africains au cours des six dernières années. Le Nigeria a inauguré la plus grande usine du continent et pourrait produire assez pour exporter chez ses voisins

Les chocs de prix actuels s’ajoutent à une grave sècheresse au Maghreb et dans la Corne de l’Afrique, qui menace 20 millions de personnes de famine. La crise ukrainienne risque donc de faire de la hausse de l’insécurité alimentaire en Afrique une tendance durable, compromettant davantage les espoirs d’éradiquer la faim d’ici 2030, une étape clé dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

La malnutrition reste un défi

La hausse de la prévalence de la sous-alimentation (nombre de personnes n’ayant pas un apport calorique suffisant) inquiète. Elle reste contenue autour de 7 % en Afrique du Nord, mais elle touche 22 % de la population en Afrique (Janin, 2021). Les projections de la FAO tablent sur une prévalence supérieure à 25,5 % pour 2030 (effets du Covid-19 non compris). Ainsi, en nombre, la situation était grave pour 256 millions de personnes en 2018, surtout en Afrique de l’Ouest et centrale.

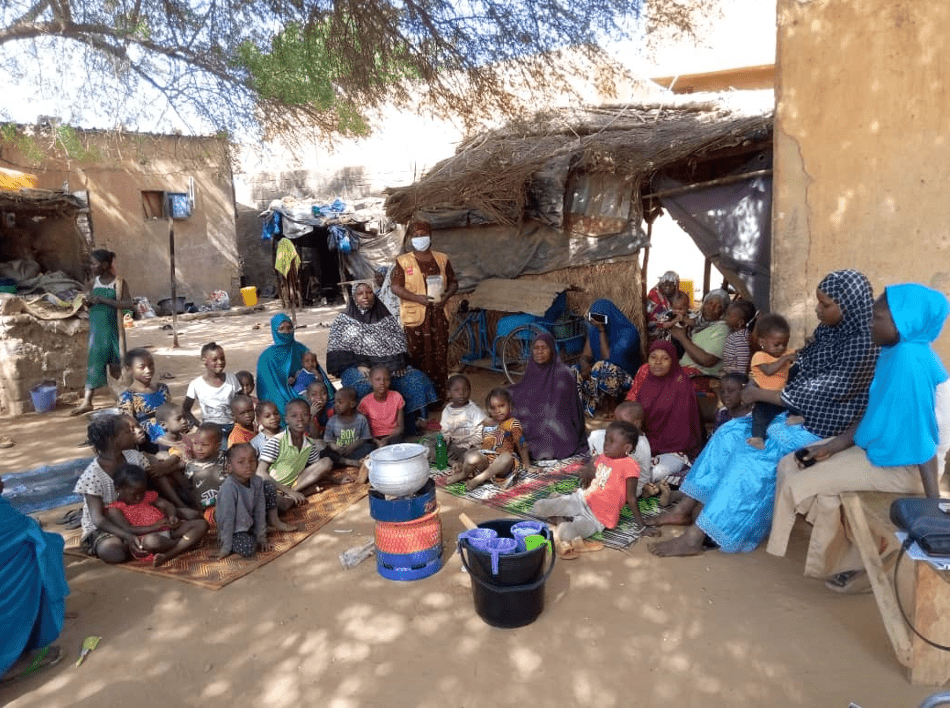

Les villes sont confrontées à la coexistence de la sous-nutrition aiguë et chronique, des carences nutritionnelles et du surpoids, touchant tous les niveaux sociaux. La malnutrition demeure un grave problème. Dans les pays du Sahel, elle affecte durablement le développement des jeunes enfants et de leurs mères. Si les prévalences de malnutrition sont plus basses en ville qu’en milieu rural, la population augmente rapidement dans les capitales sahéliennes, et les quartiers précaires des zones périurbaines présentent des taux de malnutrition très élevés. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, une femme sur deux est atteinte d’anémie et au moins un tiers des enfants de moins de 5 ans souffre de malnutrition chronique. Les aliments fortifiés manufacturés de qualité ont un fort potentiel pour prévenir la malnutrition des jeunes enfants et de leurs mères, en apportant une valeur nutritionnelle adaptée à leurs besoins.

Pourtant, les entreprises sahéliennes ont des difficultés à produire et distribuer des aliments fortifiés de qualité. Une offre locale existe, mais elle est rarement de qualité et est insuffisante pour couvrir durablement les besoins des familles vivant en ville. Les produits importés sont inaccessibles à la majorité de la population, et les programmes nutritionnels d’urgence, dépendants de l’aide internationale, ne ciblent que ponctuellement les populations les plus vulnérables.

Que faire ? En suscitant l’adhésion des acteurs publics et privés de la nutrition, et avec des mécanismes de marché pérennes, il est possible au Sahel d’étendre l’offre d’aliments fortifiés, de qualité, et accessible au plus grand nombre, pour contribuer à prévenir la malnutrition. Pour répondre à ce défi de concilier objectif social et rentabilité économique, une coalition (Projet Meriem) de sept partenaires du monde des ONG, de la recherche et du conseil au secteur privé, cherche à démontrer comment des solutions commerciales locales peuvent contribuer durablement à prévenir toutes les formes de malnutrition en milieu urbain. Divers programmes visent à briser ce cercle vicieux malnutrition-maladie-pauvreté, à l’instar de ceux du Gret (programme Putride), une ONG française qui intervient depuis 25 ans, en particulier au Burkina Faso, à Madagascar, au Niger et au Mali, dans le domaine de la prévention de la malnutrition en améliorant les pratiques d’alimentation, d’hygiène et de soins, principalement chez les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de deux ans. Ce type de programmes mobilise des méthodes innovantes associant sensibilisation, alimentation fortifiée et renforcement des services de santé. Ils permettent de rendre disponibles des aliments fortifiés de qualité en partenariat avec les entreprises locales.

Démonstration culinaire dans un quartier de Niamey © Gret, 2022

Démonstration culinaire dans un quartier de Niamey © Gret, 2022

La frontière campagne-ville se brouille

Il faut écarter l’idée selon laquelle les grandes villes africaines sont totalement déconnectées des circuits d’approvisionnement en produits du terroir. S’il est exact que pour certains aliments essentiels, comme le blé, le riz, le sucre, le lait en poudre ou certaines huiles, la dépendance aux importations reste un sujet de préoccupation des États, la grande majorité des denrées consommées en ville proviennent des exploitations locales et régionales.

Selon une étude conjointe de la Banque mondiale et de l’Agence française de développement (Balineau Bauer, Kessler et Madariaga, 2020), les dépenses alimentaires de Niamey, Abidjan et Rabat, concernant les produits importés sur le marché international ne dépassent pas 8 % de la consommation alimentaire. Autre chiffre, en Afrique de l’Ouest, on estime que 90 % des calories consommées en sont produites dans la région. « La structure de la consommation alimentaire se décompose en trois blocs : les produits amylacés (céréales, racines, tubercules et plantains) qui pèsent entre 40 et 50 % de la valeur économique de la consommation alimentaire ; les produits animaux (viande, poisson, produits laitiers…) qui représentent de 15 à 30 % de la consommation ; les produits de sauce (légumes, légumineuses, huiles…), les produits sucrés et les produits achetés à l’extérieur, mais consommes à domicile qui pèsent, ensemble, 30 à 40 % de la valeur économique. Or, les deux dernières catégories réunissent des produits qui sont très majoritairement locaux, contrairement aux céréales, comme le blé et surtout le riz, denrée de base de l’alimentation africaine » (Eloy, 2019, p.27).

L’Afrique des campagnes a profondément changé durant les dernières décennies en raison de la croissance démographique et de la densification du peuplement, ainsi que de l’expansion urbaine qui s’est produite non seulement dans sa composante humaine, mais aussi dans sa composante spatiale. L’extension des villes et l’émergence de nouvelles agglomérations urbaines via le développement progressif des bourgs ruraux ont considérablement modifié l’armature urbaine dans plusieurs régions.

Dans la basse vallée du Nil, sur le littoral de Tanger à Casablanca, dans la conurbation sud-africaine du Gauteng, dans le golfe de Guinée centré sur le sud-est du Nigeria et prolongé le long de la côte ouest-africaine, dans la partie nord de la région des Grands Lacs dans le corridor Nairobi-Kampala, les hautes terres éthiopiennes, dans les noyaux de peuplement de la bande soudanienne, la grande majorité des populations rurales vivent à moins de 50 km d’une ville d’au moins 50 000 habitants. On y retrouve près de la moitié de la population du continent. Sous l’effet du doublement de la population, les surfaces urbanisées incorporent les espaces périphériques et ses populations dans des agglomérations urbaines de plus en plus vastes. La frontière entre espace urbain et rural devient de plus en plus floue.

Il est clair que, dans ce type de configuration où les infrastructures de transport facilitent la mobilité, les ressorts du dynamisme économique et les opportunités de diversification sont sans commune mesure avec l’Afrique des villages restée dans les zones plus reculées. Or, les catégories « urbain » et « rural » n’offrent qu’une idée imprécise — et fausse — de ces recompositions. Elles ne rendent pas davantage compte de l’importance de l’urbanisation intermédiaire (50 000 à 500 000 habitants) et des fonctions économiques qu’elle assure. Pourtant le développement du tissu urbain secondaire est « inclusif », car il assure une certaine proximité des modes de vie, une fluidité des relations et favorise le processus de diversification économique, tout en limitant les surcoûts de la métropolisation.

Il existe un enjeu de renforcement des fonctions des villes secondaires. Ce renforcement est nécessaire au développement des effets de liaison entre activités agricoles et non agricoles et à la croissance économique régionale. C’est dans cette articulation renforcée des territoires que devrait s’effectuer la prochaine étape de la transition africaine.

Les activités de transport, de stockage et de distribution sont dynamiques dans les zones rurales voisines des villes en croissance rapide. Les opportunités commerciales qu’offrent les marchés incitent à une croissance de l’investissement dans l’agroalimentaire par de nouveaux entrepreneurs. Au Sénégal, la production de fruits et légumes a crû de 150 % entre 2000 et 2020. La région littorale des Niayes assure la majorité de cette production. La croissance urbaine est un moteur de la transformation des systèmes de production agroalimentaire proches.

Ici et là, la césure campagne-ville s’estompe. En réalité, loin de la représentation dualiste, près des trois quarts de la population africaine vivent à l’interface entre zones rurales et zones urbaines. Ainsi observe-t-on autour des agglomérations à vocation nationale ou régionale, disposant d’un ensemble de services diversifiés, à la constitution d’un chapelet de petites villes construit sur d’anciens noyaux villageois devenus de micro-centres urbains. Routes et marchés, mais aussi infrastructures d’électricité et d’eau, établissements scolaires et structures de santé favorisent la « rurbanisation ».

Le réseau routier structure le peuplement et stimule les mobilités de personnes qui vivent tantôt en ville tantôt au village, au gré des saisons ou de la période de la vie. Nombre de villageois s’urbanisent tandis que les zones urbaines n’abandonnent pas certaines de leurs activités rurales antérieures. Les limites physiques entre rural et urbain sont rendues floues par l’extension des aires urbanisées et l’émergence de bourgs et petites villes (urbanisation « par le bas ») qui accompagne la densification des campagnes.

L’accélération des mobilités et la banalisation de la multirésidentialité contribuent au croisement des modes d’existence. Quelque 40 % des citadins participent à une activité agricole, sous une forme ou sous une autre[3]. L’importance de cette interface élimine les discontinuités trop franches.

Certes les campagnes isolées existent encore. Mais la radio et la téléphonie mobile stimulent l’accès à l’information et le besoin de mobilité et finissent par brouiller les limites. Campagnes et villes s’imbriquent donc. Cette imbrication croissante des sociétés rurales et urbaines produit de nouvelles formes de territorialité.

À l’échelle microlocale, on retrouve parfois les desakota[4] d’Asie du Sud qui associent des fermes, des concessions jouxtant des parcelles cultivées, des entreprises industrielles, des commerces, des habitations ou des écoles. La circulation y est intense. À l’échelle régionale, des centralités secondaires ont émergé à l’intérieur de la région. On pense à Dolisie au Congo, à Louga, Mbour et Ziguinchor au Sénégal, à Kumasi au Ghana, Goma, Bukavu, Kisangani en RD Congo… À partir d’une certaine dimension, une agglomération ne peut plus fonctionner autour d’un centre unique, au risque de s’engorger. Des relais apparaissent en périphérie, voire sur les franges des agglomérations (edge cities) plus accessibles.

Autour des agglomérations se forment des « aires agroalimentaires métropolisées » englobant à la fois des villes, des bourgs secondaires, des villages et des campagnes qui présentent un degré élevé d’intégration. Le vivrier marchand irrigue le cœur des villes, avec autour de celles-ci, du maraîchage, des cultures fruitières et de l’élevage avicole et laitier et, plus loin, des espaces consacrés aux céréales, aux tubercules et aux légumes supportant le transport.

Les filières d’élevage périurbaines d’espèces à cycle court (volailles, ovins, caprins, porcins) trouvent également des marchés tirés par une demande urbaine en protéines animales. L’aquaculture est de son côté en passe de s’intégrer aux pratiques productives, comme à Antananarivo à Madagascar ou au Cap en Afrique du Sud où elle apporte un complément de nourriture et constitue une source de revenus pour les petits pêcheurs et les transformateurs.

L’agriculture est entrée dans la ville

Le monde rural ne prétend plus à l’exclusivité de l’approvisionnement des centres urbains. La ville approvisionne aussi la ville. L’agriculture urbaine constitue même le principal grenier agricole de plusieurs villes africaines, en dehors des céréales, en assurant une part importante de leurs besoins en légumes et autres produits agricoles. Selon la FAO, en 2019, 40 % des ménages urbains d’Afrique conduisaient des activités agricoles en ville, « sous une forme ou une autre. Ce chiffre est peut-être approximatif, mais il est révélateur de l’ampleur du phénomène. La plus grande partie des légumes à feuilles consommés à Accra, Bangui, Brazzaville, Ibadan, Kinshasa — en tout plus de 22 millions d’habitants — est produite par l’agriculture urbaine et périurbaine.

Afin de mieux s’adapter à la demande, autour des villes africaines, en leur sein ou dans leur immédiate proximité, se sont développées des exploitations spécialisées dans l’approvisionnement aux citadins de produits frais. La diversification de l’alimentation urbaine contribue au développement d’un maraîchage urbain et périurbain intensif très dynamique, recourant souvent à des variétés performantes qui furent sélectionnées par la recherche. L’agriculture est donc entrée dans l’espace de la ville. Ainsi le citadin de Kinshasa affiche avec humour vouloir appliquer le précepte d’Alphonse Allais : “On devrait construire les villes à la campagne, car l’air y est plus pur !”. On compte officiellement 10 000 maraîchers dans la capitale congolaise dont les deux tiers pratiquent le maraîchage occasionnel pour arrondir leurs fins de mois. À Yaoundé qui s’étire par monts et par vaux sur plus de 15 km, les quartiers résidentiels dominent les hauteurs, les quartiers populaires envahissent les pentes, tandis que les cultures maraîchères sont pratiquées partout, dans les bas-fonds marécageux, le long des routes et sur les terrains à construire. La situation est équivalente le long des fleuves à Bamako ou à Bangui, en passant par Kinshasa ou Lusaka. À Dar es Salam, c’est 90 % de la demande en légumes qui est assurée par cette agriculture. À Kampala, c’est 70 % de la demande en viandes de volaille et œufs qui est satisfaite par la ville. Autre exemple, à Dakar, cette activité couvre à hauteur de 75 % la demande en légumes et sa composante avicole représente un tiers de la production nationale. Le maraîchage connaît une expansion considérable : la production de fruits et légumes a crû de 140 % entre 2000 et 2018. La même tendance est observée dans toutes les villes d’Afrique.

Boutique dédiée aux produits locaux transformés, Guinée-Bissau © Essor

L’agriculture urbaine est notamment pratiquée par des agriculteurs qui ont perdu la majorité de leurs terres agricoles du fait de l’urbanisation et qui continuent à produire de manière intensive sur des parcelles situées dans des zones non bâties ou non constructibles (agriculture d’interstices). Elle l’est aussi par des citadins qui se lancent dans cette activité. Elle prend des formes multiples : jardins maraîchers dans les bas-fonds ; élevage de volailles, de moutons, de porcs ou de bœufs dans les cours ; cultures de subsistance au bord des rues ; production de plantes ornementales en centre-ville… Tous les lieux sont investis : trottoirs, arrière-cours, jardins, fossés. La proximité du marché est une circonstance favorable qui incite à l’innovation. Tous les lieux sont investis : trottoirs, arrière-cours, jardins, fossés. À Antananarivo, les vergers familiaux s’insinuent entre les immeubles. L’aquaculture quant à elle dépend de la présence d’étangs, de ruisseaux, d’estuaires, de lagons, tandis que l’agroforesterie se pratique davantage en présence de ceintures vertes. Pour ce vaste éventail d’activités, les agriculteurs adoptent et adaptent des technologies convenant aux environnements urbains, dont l’ « agriculture verticale », hors sol dans des récipients entassés verticalement, vaporisés en permanence de solutions nutritives (aéroponie, hydroponie).

Professionnaliser l’agriculture urbaine est déjà une solution mise en œuvre dans de nombreuses métropoles ; en formant des associations ad hoc auxquelles on peut octroyer des crédits, surtout si le site choisi respecte les équilibres environnementaux : protection des habitats fragiles, sécurité chimique contre l’usage intempestif de pesticides.

Cette agriculture à part entière est souvent ignorée par les urbanistes et les élus locaux qui la considèrent comme dégradant l’image « moderne » de la ville qu’ils promeuvent. Sa situation foncière reste précaire : les terres agricoles du périmètre urbain et périurbain sont d’abord perçues comme des réserves foncières pour l’expansion de l’habitat ou des infrastructures. Pourtant, ses productions jouent un rôle important dans l’approvisionnement des grandes capitales africaines.

Le territoire métropolisé devient l’espace pertinent

L’approche territoire fait sauter la frontière de moins en moins pertinente entre le rural et l’urbain. On peut raisonnablement faire le pari d’une agriculture africaine tirée par la croissance des villes. Le concept d’aire alimentaire métropolisée est de ce point de vue utile. Autour des zones urbaines en expansion, une organisation spatiale des échanges et des marchés s’est déjà mise en place.

Le territoire, comme espace pertinent de la réflexion stratégique, revient au-devant de la scène africaine. Émergent au sein d’une région entière, non seulement de grandes agglomérations, mais aussi d’autres villes petites et moyennes. De nouvelles logiques de peuplement se développent telles les « aires métropolisées ». La démarche qui met en avant l’écosystème territorial permet de mieux identifier les modes d’organisation des filières agricoles à privilégier, d’organiser les marchés, de mettre en valeur les avantages de la gestion en commun des ressources naturelles, d’échanger sur les technologies, de trouver les moyens de lutte contre les bioagresseurs (comme les agents phytopathogènes, les criquets pèlerins ou les adventices qui menacent les cultures). L’approche spatiale permet de raisonner en termes de services écosystémiques, pour produire mieux, pour rendre divers services aux agriculteurs familiaux ou pour créer des solidarités.

Les aires ou régions métropolisées sont des zones qui dépassent les limites des agglomérations mères, englobant à la fois des campagnes densément peuplées, des villages et des agglomérations secondaires qui présentent un degré élevé d’intégration économique et sociale. Le territoire concerné est défini par l’intensité des flux polarises par le centre d’une grande ville. Cette intégration se mesure à partir des statistiques de flux, notamment les navettes domicile-travail. Elle se complète par des caractéristiques liées à l’attractivité du centre — nombre d’emplois offerts, commerces, services, équipements » (OCDE-CSAO, 2020, p.105).

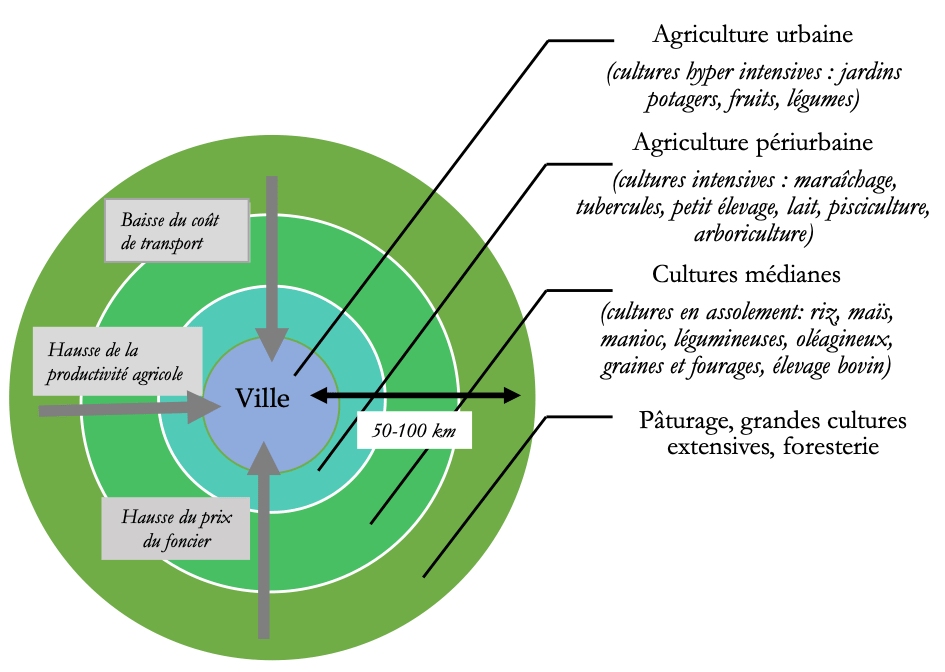

Les dynamiques de ces écosystèmes permettent la valorisation des ressources alimentaires endogènes. Leur organisation obéit à une logique géographique de répartition des activités suivant le modèle de Johan Heinrich von Thünen, un hobereau allemand bas à Mecklenburgh, qui a effectué des observations sur ses propres terres avant de publier un ouvrage en 1826 proposant une modélisation originale de la géographie économique.

Actualisé dans le contexte africain, le modèle donne une organisation intelligente : le vivrier marchand irrigue le cœur des villes, avec autour de celles-ci, du maraîchage, des cultures fruitières et de l’élevage avicole et laitier et, plus loin, des espaces consacrés aux céréales, aux tubercules et aux légumes supportant le transport. Les filières d’élevage périurbaines d’espèces à cycle court (volailles, ovins, caprins, porcins) trouvent également des marchés tirés par une demande urbaine en protéines animales.

L’affectation du sol agricole s’effectue selon des couronnes concentriques plus ou moins régulières, allant du cœur de la ville vers ses périphéries éloignées. Par analogie avec le modèle von Thünen, les cultures les plus rentables et impliquant des coûts de transports élevés par unité produite sont installées au plus proche du marché urbain. Leur productivité couvre une rente foncière élevée. En revanche, les productions ayant un faible coût d’acheminement, mais qui sont les moins rentables seront dans des cercles plus éloignés. En un point distant, l’augmentation des coûts de transport peut devenir telle que la rentabilité nette d’un produit devient rédhibitoire.

Figure 2. Le modèle von Thünen actualisé

La longueur des chaînes de valeur augmente à mesure que les villes grandissent. Les aires agroalimentaires métropolisées englobent à la fois des bourgs secondaires, des villages et des campagnes densément peuplés qui présentent un degré élevé d’intégration économique et sociale. Elles sont sustentées par le vivrier marchand des zones qui dépassent les limites des agglomérations mères, englobant à la fois des bourgs secondaires, des villages et des campagnes densément peuplées qui présentent un degré élevé d’intégration économique et sociale. On retrouve ici le concept de la fondation RUAF (Global Partnership on Sustainable Urban Agriculture and Food Systems) et de la FAO de City-Region Food System (CRFS) qui met l’emphase sur le développement spatial de systèmes alimentaires intégrés et résilients.

La rupture avec la dépendance céréalière est engagée

La hausse des prix agricoles et celle des fertilisants ne sont probablement pas la seule raison des vulnérabilités qui affectent négativement tous les pays africains. La précarité des ménages urbains et ruraux, les impacts du dérèglement climatique ainsi que les conflits locaux ou régionaux sont autant d’éléments de nature structurelle qui d’ailleurs préexistaient à la pandémie et à la guerre en Ukraine. La crise alimentaire était déjà d’une envergure sans précédent depuis dix ans. Une réponse en termes d’offre d’urgence venant de l’extérieur du continent, aussi utile soit-elle dans l’immédiat, n’est en conséquence pas la bonne réponse sur le long terme.

S’extraire de la dépendance alimentaire aux importations n’est pas une mince affaire. Agronome sans frontières (AVSF) et le Groupe initiatives résument le programme qu’il convient d’adopter, avec une dose de volontarisme : « il s’agit de développer les filières courtes et consolider des marchés locaux, développer des accords entre organisations paysannes et la grande distribution urbaine ou des entreprises de transformation sur la base de contrats justes et transparents, ou encore mettre en relation ces organisations avec des marchés de qualité et différenciés à l’export grâce par exemple, aux filières de produits biologiques, équitables ou d’indications géographiques protégées »[5].

Pour certains producteurs, la guerre en Ukraine et la crise du blé sont l’occasion d’une rupture historique. En RD Congo, la loi préconise d’incorporer 10 % de manioc dans la farine de boulangerie. Au Nigeria, le seuil est de 30 %. Au Cameroun, on trouve des cupcakes et des cakes avec 100 % de farine de manioc, qui font des crêpes et des biscuits 100 % farine de manioc. Les problèmes existent toutefois. Si la farine de manioc est panifiable, l’absence de gluten rend la farine un peu dure, en termes d’appréciation lorsqu’on la consomme limite son emploi pour le pain à 30 % ou 40 % du dosage. L’autre problème des producteurs est le prix. Le manioc est plus cher que le blé importé.

« S’il n’y a pas de pain, mangez du muwogo ! » a lancé le 1er mai 2022, Yoweri Museveni, le président de l’Ouganda, en réponse aux inquiétudes face à l’inflation grandissante résultant en partie de la dépendance du pays aux importations de blé de Russie et d’Ukraine. Remplacer, au moins en partie, le blé par le manioc est l’un des moyens d’endiguer la hausse des prix, de créer un nouveau marché pour les producteurs et une nouvelle industrie de produits transformés. La racine du manioc, longtemps cantonnée à être bouillie pour servir de base à l’alimentation, trouve désormais sa place en farine dans la fabrication de pains, de gâteaux ou de cookies. Longtemps perçu comme la nourriture de mauvaise qualité mangée par les pauvres, la consommation du manioc est en pleine évolution, et la diversification des recettes en est l’une des raisons.

« Le blé, ça coûte cher. Une baguette de pain de 500 grammes coûte 200 francs CFA. C’était 150 ou bien 125 avant. Tout est cher maintenant ! ». Entendait-on à Dakar en avril 2022. Les prix du blé flambaient au Sénégal. Le cas des céréales au Sénégal est particulièrement instructif. Les céréales locales sèches produites dans ce pays sont le mil, le sorgho et le maïs. Mais pour faire du pain, les boulangers industriels et artisanaux ont quasiment toujours eu recours au blé. Pour rompre avec cette dépendance aux importations, un projet intitulé Promotion de la souveraineté alimentaire par la valorisation des céréales locales (PSAVRL) a été relancé. Il vise à promouvoir la substitution blé dans la production de pain par les boulangers et les femmes transformatrices. À Dakar, dans les boulangeries, les étals des pains à la farine de mil, de fonio, de niébé, de banane plantain ou de moringa (utilisé dans des préparations de couscous ou dans des infusions) viennent concurrencer le pain blanc avec 100 % de blé traditionnel. Des produits sans gluten, et beaucoup plus digestes : riche en amidon, ils ne contiennent pas de sucres rapides, mais des sucres lents, plus facilement assimilables par l’organisme. Une application à plateforme digitale, Soreetul (« Ça n’est pas loin », en wolof) est devenue une boutique à Libert-4 à Dakar en 2019 avec 400 produits venus en grande partie de l’intérieur du pays (Kédougou, Sine Saloum, Ziguinchor) : pâte à ngalakh (dessert à base de mil et d’arachide), jus de fruits locaux, confiture de bissap ou de mangues… Pour la Plateforme des Acteurs de l’Agroalimentaire de la région de Saint-Louis qui compte 3 000 femmes transformatrices, il n’y a pas de secret : il faut aussi consommer local. Pour elles, les différents types de farines dont la farine de riz représente une bonne alternative au pain fait de blé : on peut faire les galettes en mélangeant 250 g de farine de blé avec 125 g de farine de riz par exemple. Elle est de plus en plus consommée : il y a les gâteaux de riz, les biscuits de riz et la farine boulangère. Déjà utilisée dans différents plats traditionnels comme le ablo, elle est facilement accessible : une fois qu’on a déjà du riz décortiqué emballé, ce n’est pas compliqué de transformer le riz en farine. Il suffit de l’amener au moulin qui l’égraine, comme ils font de la farine de maïs. La valeur nutritive de ces formules c’est qu’on associe ce riz à la farine de soja, la farine de chia, la spiruline et bien d’autres produits.

D’autres pistes pour conquérir la souveraineté céréalière sont ouvertes. Ainsi, une variété de blé dur, résistant à des températures très élevées, mise au point par un centre de recherche de Rabat, est testée dans le bassin du fleuve Sénégal. Elle pousse entre deux cultures de riz et demande quatre-vingt-douze jours du semis à la récolte. Si elles étaient développées à grande échelle, ces nouvelles variétés pourraient assurer jusqu’à 600 000 tonnes de blé dur pour la production de semoule, pâtes, etc. Ces solutions prendront du temps pour passer à l’échelle. L’Éthiopie peut constituer une référence. De nouvelles méthodes ont déjà permis au pays d’augmenter sa production de blé. Le pays espère désormais être autosuffisant en matière d’approvisionnement en céréales d’ici trois ans. L’excédent de production pourrait alors être exporté vers des pays comme l’Égypte, premier importateur mondial de blé.

L’offre alimentaire se diversifie

Un « jardin nutritif » est une petite superficie délimitée pour la culture de produits forestiers non ligneux en vue d’améliorer la diversification alimentaire et la nutrition des ménages. Plusieurs institutions reconnaissent la contribution de ces jardins au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. A Ziniaré, au Burkina Faso, dans le cadre du programme Nutrigreen, 25 espèces de plantes alimentaires et/ou médicinales ont été identifiées. Parmi elles, des plants de moringa et de baobab sont mis en terre dans des « jardins nutritifs ». Le moringa, est riche en fer et contient plusieurs des vitamines notamment les vitamines A, B, C, D, E. Il possède également des propriétés antioxydantes, et anti-inflammatoires. Quant au baobab, ces feuilles sont également riches en fer. Bien plus, elles contiennent du phosphore, du potassium, du magnésium et du zinc. Ce sont en grande partie des initiatives féminines car en Afrique. Elles mettent ainsi en œuvre des techniques de récupération des terres dégradées.

Le défi de la sortie de la dépendance extrême ne porte pas exclusivement sur les céréales, mais aussi sur tous les autres produits alimentaires que les pays africains produisent et consomment mais qui ont été relativement délaissés : manioc, igname, plantain, soja, huiles locales, etc. Dans la perspective d’une multiplication et d’une aggravation des risques, la diversification alimentaire est, comme nous allons le voir, un moyen d’améliorer la résilience[6].

L’identification de cultures indigènes sous-utilisées présente des caractéristiques utiles pour la sécurité alimentaire. Ainsi l’ensète (Ensete ventricosum) est un bananier pérenne appartient à la famille des Musaceae mais, contrairement au bananier, il n’a aucun fruit à offrir. En revanche, sa pulpe abondante et sa racine lui valent souvent le qualificatif de « plante contre la faim », dans le sud de l’Éthiopie. Un arbre peut nourrir un foyer durant deux mois. Cuisinée sous la forme de kocho, une galette de pain traditionnelle, l’ensète fait office de nourriture de base pour 20 millions d’habitants des hauts plateaux humides et ensoleillés qui bordent la vallée du Rift. Le bulbe qui se cache sous terre devient lui aussi comestible une fois cuit. Sa culture est le domaine presque exclusif des femmes. Plus d’un cinquième de la population éthiopienne en cultiverait. Dans un pays victime de famines récurrentes, y compris de « famines vertes », la résilience d’une plante comme l’ensète fait figure d’exception. Le système racinaire de cette plante retient l’eau pendant de longues périodes et limite l’érosion des sols. Son handicap : sa teneur en protéines et en calories est insuffisante. Sous certaines conditions (il s’agit d’une plante d’altitude, la culture de l’ensète pourrait s’avérer praticable pour 87 à 112 millions de personnes en dehors de l’aire de culture actuelle de l’ensète et offrir une bonne résilience climatique[7].

Des intercultures et des mélanges variétaux offrent également des options intéressantes d’adaptation à la sécheresse. On pense au mil associé avec du niébé en situation de stress hydrique qui permet d’atteindre un rendement équivalent à celui en monoculture mais avec une récolte de légumineuses riches en protéine. Ce type d’associations céréales – légumineuses optimisent l’utilisation des ressources en eau, du fait de l’effet bénéfique de la légumineuse sur la fixation des ressources, et d’une limitation de l’évaporation de l’eau du sol grâce à une couverture végétale plus dense. Ces associations participent donc à la sécurité alimentaire par l’apport en protéines et par le maintien de la fertilité des sols. Au Bénin, un important programme porte sur la filière soja, de la production à la transformation en fromage par des groupements de femmes, jusqu’à des concours de gastronomie à Cotonou.

Transformé en poudre, en jus, en sirop, en gâteaux ou en confiture, le fruit du baobab, le pain de singe – appelé bouye au Sénégal – est un superaliment » qui cumule les vertus : deux fois plus riche en calcium qu’une portion de lait, cinq fois plus riche en vitamine C qu’une orange, ayant une grande teneur en potassium et en magnésium, excellent antioxydant, et riche en fibres. Le jus de bouye est une boisson populaire. Des petites galettes de bouye sont vendues aux enfants à la sortie de l’école. Les graines du pain de singe peuvent être transformées en une poudre noire vendue comme du « café de baobab sans caféine ». La grande majorité des produits sont vendus sur les marchés locaux, qui ont la capacité d’absorber une grande partie de la production sénégalaise générée par les multiples microentreprises artisanales de transformation qui en vivent.

La culture des bananes plantains dans la région d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, débouche sur la production de farine de plantain. Le processus de transformation est relativement simple. La banane encore verte est essorée puis séchée avant d’être broyée. La farine obtenue peut être incorporée jusqu’à 30 ou 40 % dans le blé pour faire du pain composé. Pour l’instant, les meuniers ivoiriens ne l’ont pas encore adoptée pour le pain, mais ils commencent à l’incorporer dans la pâtisserie.

Les micros et petites entreprises agroalimentaires (MPEA) se trouvent dans les centres urbains ou à la périphérie (pour bénéficier de l’accès à l’électricité). Au Sénégal, on compte plus de 100 000 MPEA. Elles emploient de une à trente personnes, en grosse majorité des femmes. Les transformateurs sont des transformatrices. Cela s’explique : au démarrage, les activités de transformation agroalimentaire mobilisent souvent des savoir-faire et des outils de la cuisine domestique. Elles mettent sur le marché des produits conditionnés à base de céréales (farine, semoule, couscous, etc.), de manioc et de légumineuses ou encore des jus de fruits, des laits fermentés, et des produits forestiers non ligneux transformés. Elles se sont développées au Ghana dans des filières locales avec l’appui de l’État, pour la transformation des céréales (farine de riz et de manioc, boulangerie), du manioc (séché, en farine et pâtisseries), des fruits (en jus et confitures), des légumes (concentré de tomates, légumes en conserve), et la production d’alcools locaux (par exemple les distilleries Kasapreko et Gihoc).

Équipe de cantine de l’école Matar Seck, Dakar, Sénégal © Grdr

La demande alimentaire se diversifie aussi

Deux facteurs rétroagissent sur la modification des systèmes alimentaires africains : l’un quantitatif avec la croissance urbaine et l’autre qualitatif avec le changement dans les préférences des consommateurs. Les agriculteurs sont contraints de s’adapter à ces données en étant de manière plus décisive des acteurs du marché et de la transformation.

Du côté de la demande de produits alimentaires, le changement introduit par l’urbanisation est associé à la croissance des revenus et aux changements des modes de vie. On retrouve les tendances déjà identifiées par la loi de Benet[8]. Les consommateurs des villes sont en moyenne plus riches et achètent donc plus de produits chers comme la viande de bœuf et le poisson, consomment une part plus faible de féculents, sont plus attentifs à la qualité, et ont plus fréquemment recours pour le repas de midi à la restauration, y compris de rue, accessible à toutes les classes sociales et qui fait vivre cinquante mille femmes à Dakar et plus de cent mille à Abidjan où elles servent l’alloco (plantain) et l’atiéké (manioc).

Un article paru dans Global Food Security (Liguoria et al, 2022) propose une synthèse de 46 études portant principalement sur des pays africains et asiatiques. Il montre que les préoccupations liées à la sûreté alimentaire ont, assez paradoxalement, des conséquences négatives sur le comportement des consommateurs et sur la qualité de leur alimentation. Elles les conduisent par exemple à privilégier des aliments emballés, jugés sanitairement plus sûrs, mais qui sont en réalité plus pauvres sur le plan nutritionnel.

Les préférences alimentaires évoluent donc. Pas nécessairement dans la bonne direction. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le surpoids et l’obésité s’installent durablement dans certains pays (Botswana, Gabon, Eswatini, Lesotho, Île Maurice, Namibie, Seychelles et Afrique du Sud). La Mauritanie et, surtout, l’Algérie détiennent quant à eux le record continental du nombre de personnes obèses. Dans ces pays, un adulte sur cinq et un enfant et un adolescent sur dix pourraient être obèses d’ici à fin 2023. Les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes. Au Sénégal, la prévalence de l’obésité s’est accrue au fur et à mesure que la population urbaine a augmenté. Si les tendances continuent ainsi, l’obésité touchera bientôt une part plus importante que la sous-alimentation dans le pays (David-Benz et al., 2022). La « malbouffe » s’installe aussi dans les campagnes, où les produits vendus en ville ont fait leur apparition : boissons sucrées, farines transformées, pain de mie blanc, pâtes.

L’International Food Policy Research Institute (Ifpri) parle de « transition nutritionnelle » qui se produit à un rythme rapide dans les villes. Les produits transformés prennent une place croissante dans les dépenses des ménages. Il s’agit d’une évolution importante, observée dans l’ensemble des catégories de revenus. Ils représentent environ 40 % de la consommation alimentaire. En 2040, cette part sera de 70 %. Les ménages riches consacrent pour moitié de leurs dépenses alimentaires aux produits transformés. Les recherches anthropologiques (Lentz, 1999) ont montré dans le passé combien certains aliments transformés jouaient un rôle symbolique d’affirmation de la modernité et de la réussite. Mais même pour les ménages pauvres, les produits transformés occupent une part importante de leur budget. Cette évolution n’est pas sans risque : la consommation accrue de produits transformés et de produits animaux, de produits gras et sucrés génère de nouveaux problèmes nutritionnels. L’Afrique doit faire face en ville à une rapide croissance du surpoids et de l’obésité et aux pathologies associées : diabète de type 2, maladies cardio-vasculaires, etc.

Manger mieux, soutenir les producteurs et les industries locales, privilégier les circuits courts… sont assurément des orientations à suivre. Le « consommer local » et la revalorisation de produits nationaux font déjà l’objet d’initiatives d’organisations paysannes et de petites entreprises de transformation dans de nombreux pays. Pratiquement partout en Afrique, certains amylacés locaux parviennent à conquérir une certaine place au titre du « manger local » : céréales sèches (mil, sorgho, fonio, tef), maïs, riz local, manioc, tubercules (taro-cocoyam et macabo) et plantains, légumineuses (niébé, soja, arachide, pois chiche, pois d’Angole, fèves, lentilles) qui peuvent contenir de grandes quantités de protéines et de calories. Les exemples comme on l’a vu foisonnent. Les grandes surfaces suivent d’autant mieux que les filières locales se professionnalisent, et que de plus en plus d’entre elles répondent au cahier des charges et passent le contrôle qualité.

En fait, les mutations urbaines ne conduisent pas à marginaliser les produits traditionnels. Les consommateurs combinent ou alternent différentes références alimentaires. Mieux, ils inventent une nouvelle cuisine empreinte de toutes ces références.

Les marchés citadins sont imbriqués

Du côté de l’offre, plusieurs enquêtes mettent en avant l’importance et la vitalité des chaînes de valeur agroalimentaire locales en réponse à la tendance à la hausse de la consommation urbaine.

Les représentations binaires des marchés (informels vs structurés) ont toujours une part d’arbitraire. Dans la vraie ville, marchés de détail, supérettes, échoppes de rue, et vendeurs ambulants coexistent en remplissant des rôles complémentaires. La réalité est mieux rendue par des représentations en termes de systèmes hybrides où moderne et informel peuvent se combiner, où circuits courts et longs peuvent co-exister parfois de façon complémentaire.

La grande majorité des ventes se fait encore dans les marchés traditionnels pour les produits frais, les boutiques de quartier et les supérettes pour les produits de première nécessité et les produits transformés de consommation courante. Les nano-entreprises, majoritairement tenues par les femmes, interviennent dans la commercialisation, la transformation, la distribution et la restauration. Leurs capacités d’innovation permettent de s’adapter aux exigences de la demande urbaine en produits typiques (atiéké, tofu, farinha-gari, fonio, cossettes d’ignames, soupe de mangues). Elles se caractérisent par leur petite taille (activités individuelles ou familiales, 1 à 2 personnes), par la mise en œuvre de procédés simples issus du savoir-faire culinaire souvent transmis de mère à fille.

Les arbitrages des consommateurs pour choisir leur lieu d’approvisionnement s’effectuent sur les prix, la qualité, la diversité et les coûts de transport. Marchés de détail, supermarchés et supérettes, et vendeurs ambulants coexistent en remplissant des rôles complémentaires. Les vendeurs ambulants s’approvisionnent auprès de plateformes de déchargement et sont souvent la principale ressource dans les quartiers les plus démunis ou excentrés.

La vente se fait directement, en vrac, dans la rue et sur les marchés de produits secs et humides (prêts à consommer). Elles ont recours à l’artisanat de prestation de services pour les opérations mécaniques (ateliers de décorticage, mouture, râpe, pressage, etc.). Peu ou pas reconnu par les pouvoirs publics, ce secteur de l’économie populaire urbaine fournit près de 30 % du marché alimentaire urbain et dispose d’un fort potentiel de croissance si, pour surmonter la multitude des contraintes qui les maintiennent dans des situations de précarité « ces nano-entreprises pourraient se regrouper sous forme d’entreprises sociales et solidaires, et cela dans une logique de chaîne de valeur… afin de leur faciliter un accès progressif à un statut formel, en favorisant ainsi une croissance inclusive »[9]. Il présente l’avantage de valoriser les produits locaux qu’il adapte au pouvoir d’achat limité et fractionné d’une importante partie de la population. À Douala comme à Dakar ou Abidjan, il contribue à construire une culture alimentaire valorisant à la fois les traditions rurales et inventant des identités spécifiquement urbaines.

À l’autre extrémité se trouvent des marchés bien structurés jusqu’à la grande distribution et normés. Les grandes entreprises sont actives dans les filières « boissons, farine, biscuits, pâtes, produits laitiers, sucre, concentré de tomates, huiles, condiments. Elles se positionnent sur des marchés « de masse » et valorisent peu la production locale hormis pour la production de sucre et de l’huile de palme (plantations appartenant à l’industrie) et quelques industries dans la cadre du développement de l’agriculture contractuelle (concentré de tomates par exemple). Avec la transformation des habitudes alimentaires, les nouveaux modes de distribution comme les supérettes gagnent chaque année des parts de marché dans la vente de produits alimentaires en Afrique. Depuis plus de 10 ans, en Afrique du Sud et par extension en Afrique australe, les supérettes atteignent 50 à 60 % de la vente au détail de produits alimentaires. Ailleurs, elles ne représentent encore que 5 à 20 % de la vente alimentaire au détail.

Douala, la grande métropole portuaire du Cameroun, donne une bonne image de l’hybridation des marchés. Par leur nombre et leur importance, la soixantaine de marchés alimentaires contribuent au fonctionnement (et par leur relative anarchie aussi aux dysfonctionnements) de la ville. Le Marché central, inauguré en 1981, renforçant alors New Bell comme pôle commercial central de la ville, résultait d’un projet et d’une conception aménagiste qui s’avéra rapidement périmée. Douala comptait alors environ 600 000 habitants. Par la suite, durant les années 2000 épousant la forme de l’étalement de la ville, trente marchés virent le jour dont une vingtaine spontanément, émaillant au fil du temps tous les territoires de la ville, en partant du centre pour aller vers la périphérie, suivant les axes de circulation, tandis que, conjointement, les réseaux commerciaux s’entrecroisaient. Parallèlement, l’occupation des rues adjacentes des marchés par les installations des vendeurs ambulants s’est amplifiée. Dans les rues qui bordent les marchés, le nombre de commerçants est aujourd’hui souvent plus important que celui dans le hangar d’origine. Ils se répartissent en plusieurs types. La typologie de la Communauté urbaine de Douala explose, car la vente de détail informelle aux abords de ces marchés a tendance à diluer leur spécificité et donc leur attractivité, en plus de gêner leur fonctionnement. Dans le même temps, les marchés de quartiers sont confrontés à un mouvement de fond : l’avènement d’un nouveau mode de consommation et de vente, les shopping malls, un nouveau type de surface commerciale souhaité par les élus en quête de « modernité ».

Les grandes surfaces jouent-elle le jeu de l’inclusion ?

Ces vingt dernières années, on a assisté à l’éclosion de systèmes de distribution moderne, avec des supérettes et des supermarchés, que certains consommateurs préfèrent désormais aux échoppes de rue. Suivant l’exemple marocain, sud-africain et kenyan, des surfaces commerciales rassemblant galeries marchandes, restaurants, espaces de loisirs, ont fleuri au cœur des villes. Shoprite, Nakumatt, Leader Price, Pick n Pay, Walmart, Auchan, Carrefour. Le site de l’association InterRéseaux (2020) met en évidence les étapes d’expansion de la grande distribution. Au fur et à mesure que s’amélioraient les capacités d’approvisionnement, les supermarchés ont cherché à attirer des classes moyennes puis populaires, à diversifier les clientèles. Aujourd’hui les achats dans les supermarchés sont de l’ordre de 10 % en Afrique subsaharienne hors Afrique du Sud.

Une étape ultérieure de la transformation de la distribution a été l’arrivée des acteurs du numérique. Des entreprises de services autour de l’alimentation (restaurant, livraison à domicile, vente sur internet) se sont développées, impulsées par la digitalisation. Selon une étude menée par Jumia Food en 2020, Nairobi est la première ville d’Afrique pour la vente en ligne et la livraison à domicile de nourriture, devant Casablanca, Lagos, Kampala et Abidjan. À la faveur de la pandémie, la confiance dans le commerce électronique a augmenté. Un afflux d’applications alimentaires a poussé les consommateurs à changer, au Nigeria par exemple, leurs habitudes, sous l’impulsion des entreprises numériques qui se sont adaptées à la pandémie. La crise sanitaire laissera probablement des modifications durables dans les comportements des consommateurs. La taille du marché des aliments et boissons en ligne au Kenya est déjà estimée à deux milliards de dollars et devrait atteindre 4 milliards d’ici 2024. Les deux millions de consommateurs actifs en ligne devraient également doubler.

L’apparition des grandes surfaces modifie-t-elle l’organisation des chaînes de valeur ? Pour ses partisans, le nouveau modèle commercial peut ouvrir de nouveaux débouchés pour les produits locaux frais ou transformés et instaurer des relations avec l’aval des filières en insistant sur la qualité et la régularité des approvisionnements. À mesure que se développe la grande distribution émergent des plateformes logistiques spécialisées qui concurrencent les marchés de gros mal organisés et exercent un effet structurant sur le système alimentaire de quartier. Pour ses détracteurs — ils s’expriment sur les réseaux sociaux, voire dans la rue comme à Dakar en 2021 contre les magasins Auchan —, le modèle des supermarchés est le vecteur d’un mode de consommation extraverti qui consolide l’assujettissement alimentaire croissant des pays africains et retarde le développement d’une industrie agroalimentaire locale. Par ailleurs, sur la chaîne de valeur, le rapport de force est asymétrique : l’essor des grandes surfaces bénéficie aux agriculteurs d’une certaine envergure capable de fournir d’importants volumes, seul en mesure de répondre à des exigences en termes de régularité et de normes de qualité.

Assiste-t-on à un essoufflement dans l’expansion des grandes surfaces ? Plusieurs compagnies africaines qui ont parié, il y a quelques années, sur leur expansion hors de leurs terres d’origine, ont dû revenir en arrière en raison des attentes déçues en matière de rentabilité. C’est le cas du Botswana Choppies qui a annoncé en 2021 une vague de retraits de plusieurs marchés comme l’Afrique du Sud, le Kenya, le Mozambique et la Tanzanie. De même, le détaillant sud-africain The Foschini Group (TFG) qui a quitté le Kenya et le Ghana. Shoprite, premier détaillant alimentaire africain, a fermé en 2022 ses deux dernières enseignes au Kenya après une entrée en 2018. Le Nigeria est sans doute celui qui offre un réel aperçu de la complexité du marché africain pour les distributeurs étrangers : situation macroéconomique fluctuante au gré des caprices des cours du pétrole, retard dans le dédouanement des marchandises, pression fiscale, difficultés de transport des marchandises liées au déficit infrastructurel et les voies congestionnées, dévaluations répétées du naira fragilisant le pouvoir d’achat de la classe moyenne… Shoprite, qui anticipait en 2013 que le pays pourrait compter 800 succursales, a dû faire face aux dures réalités du marché local. Actuellement Shoprite ne compte que 25 magasins au Nigeria contre 1957 pour l’Afrique du Sud.

Les changements de comportement alimentaires seront-ils de grande ampleur dans l’avenir ? Et l’offre locale ou régionale saura-t-elle y répondre ? En raison de la multiplicité des paramètres, les futurs sont ouverts, mais rien n’empêche de penser que le développement de l’agriculture nourricière de proximité, y compris intégrée en ville, est susceptible de favoriser l’endogénéisation. Les perspectives sont différentes selon les régions et les échelles de temps jouant un rôle déterminant. La bataille de la souveraineté agricole et alimentaire pourrait être remportée par les pays qui associent des potentialités importantes (terre, eau, main-d’œuvre), de terres peu mises en valeur et une volonté politique d’indépendance, déjà présente dans certaines politiques endogènes déjà à l’œuvre.

La réalité africaine en mutation est la mieux illustrée par des représentations en termes de systèmes agroalimentaires hybrides où unités informelles, microentreprises et industries peuvent se combiner, où circuits courts et longs peuvent coexister, souvent de manière complémentaire et durable. Ces systèmes, intégrés et articulés aux villes de différentes tailles, peuvent se consolider sur une base territoriale. Quitte à choquer les thuriféraires du libéralisme intégral, des mécanismes d’ajustement aux frontières (protections sélectives et transitoires) pourraient alors s’imposer, surtout lorsque les importations alimentaires sont portées par des rabais abusifs, des prix de déstockage ou des subventions versées aux producteurs dans les pays d’origine et qui faussent totalement les réalités des marchés.

Manger mieux, soutenir les producteurs et les industries locales, privilégier les circuits courts… sont assurément des orientations qui s’imposent pour se prémunir contre le dérèglement des marchés internationaux et le surenchérissement des importations.

L’Afrique avance. Il faut dire que la crise sanitaire, puis la guerre en Ukraine ont jeté une lumière crue sur les vulnérabilités que les interdépendances occasionnent. C’est autour du concept de souveraineté alimentaire stratégique ouverte que s’articule la mise en cohérence des instruments de politique économique, tant internes qu’externes, que le continent doit mobiliser pour bâtir son autonomie, tout en préservant l’ouverture économique.

Références bibliographiques

Agence française de développement, 2019. Contribution des systèmes de distribution alimentaire à la sécurité alimentaire des villes : étude de cas sur l’agglomération d’Abidjan (Côte d’Ivoire) https://www.alimenterre.org/system/files/2019-06/1089-notes-techniques-afd-abidjan.pdf

Balineau G., Bauer A., Kessler K. et Madariaga N., 2020. Les systèmes agroalimentaires en Afrique. Repenser le rôle des marchés, Coll. « L’Afrique en développement », coédition de l’Agence française de développement et de la Banque mondiale, Paris/Washington D C.

Bricas N., Tchamda C., Mouton F. (dir.), 2016. L’Afrique à la conquête de son marché alimentaire intérieur. Enseignements de dix ans d’enquêtes auprès des ménages d’Afrique de l’Ouest, du Cameroun et du Tchad, Agence française de développement, collection « Études de l’AFD », n° 12, Paris.

Committee on World Food Security, 2020. Impacts of COVID-19 on food security and nutrition, High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, Rome.

Coste J. et Egg J., « Intégration régionale, sécurité alimentaire et politique de commerce extérieur, le long cheminement da la protection du riz en Afrique de l’Ouest », In Coste J., Doligez F., Egg J. et Perrin G., 2021., La fabrique des politiques publiques en Afrique : agricultures, ruralités, alimentations, Karthala, p.145-162.

David-Benz, H., Sirdey, N., Deshons, A., Orbell C. and Herlant, P. 2022, Cadre conceptuel et méthode pour des diagnostics nationaux et territoriaux — Activer la transformation durable et inclusive de nos systèmes alimentaires, Rome, Bruxelles et Montpellier. FAO, CIRAD et Union européenne.

Eloy D., Diagne D. et Basquin Fané H., 2019. Les batailles du consommer local en Afrique de l’Ouest, CFSI et Fondation de France, Paris.

FAO — FIDA — OMS — PAM — UNICEF, 2021. L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2021. Se prémunir contre les ralentissements et les fléchissements économiques, Rome, FAO.

FAO, 2020. Villes et collectivités territoriales en première ligne pour la mise en place de systèmes alimentaires inclusifs et résilients, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome.

Gueye F. et Mbaye A.A., 2018. « Obstacles à la création d’emplois décents et politiques de l’emploi en Afrique », Afrique contemporaine, n° 266, 2018/2.

HLPE, 2020, Sécurité alimentaire et nutrition : énoncé d’une vision globale à l’horizon 2030. Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome.

Inter-réseaux Développement rural, 2016. « Quel est le secret des filières agricoles ouest-africaines performantes ? », Bulletin de synthèse souveraineté alimentaire, n° 18.

Inter-réseaux, 2020. Faut-il craindre ou se réjouir de la « vague des supermarchés » en Afrique de l’Ouest ? Les Synthèses, n° 32.

Jacquemot P. 2021, Souverainetés agricole et alimentaire en Afrique, la reconquête, L’Harmattan.

Jacquemot P. et Yango J. 2020, « Soixante ans de politique urbaine à Douala. La revanche de l’informel face à la rationalité planificatrice », Afrique contemporaine, vol. 271-272, n°. 1-2, pp. 281-301.

Janin P., 2021. « L’autonomisation alimentaire de l’Afrique en perspective », Club Déméter, dans Le Déméter 2021. Produire et se nourrir : le défi quotidien d’un monde déboussolé, IRIS publications, p.61-76.

Kriewald S., Pradhan P., Costa L, García A., Ros C. et Kropp J.P., 2019., « Hungry cities: how local food self-sufficiency relates to climate change, diets, and urbanisation », Environmental Research Letters, vol. 14, n° 9.

Lemeilleur S., D’Angelo L., Rousseau M., Brisson E. Boyet A. Lançon F. et Moustier P., 2019, Les systèmes de distribution alimentaire dans les pays d’Afrique méditerranéenne et subsaharienne, Repenser le rôle des marchés dans l’infrastructure commerciale, Agence française de développement, Note technique n° 51.

Lemeilleure S., D’Angelo L., Rousseau M., Brisson E. Boyet A. Lançon F. et Moustier P., 2019, Les systèmes de distribution alimentaire dans les pays d’Afrique méditerranéenne et subsaharienne, Repenser le rôle des marchés dans l’infrastructure commerciale, Agence française de développement, Note technique n° 51.

Lentz C. (ed.) 1999., Changing Food Habits: Case Studies from Africa, South America and Europe, Amsterdam: Harwood Academic Publishers.

Liguoria J., Trübswasser U., Pradeilles R., Le Porta A., Landais E., Talsma E., Lundy M., Béné C., Bricas N., Laar A., Amiot M-J., Brouwer I.D., (2022). « How do food safety concerns affect consumer behaviors and diets in low- and middle-income countries? A systematic review », Global Food Security, vol. 32, March 2022.

Losch B., Magrin G., Imbernon J. (dir.), 2013, Une nouvelle ruralité émergente. Regards croisés sur les transformations rurales africaines, Atlas pour le Programme Rural Futures du NEPAD, Montpellier, Cirad.

OCDE/CSAO, 2020. Dynamique de l’urbanisation africaine 2020 : Africapolis, une nouvelle géographie urbaine, en Afrique de l’Ouest, éd. de l’OCDE, Paris.

Picard F., Coulibaly M. et Smaller C., 2017. L’émergence des pôles de croissance agricoles en Afrique, IIDS, International Institute for Sustainable Development, Note de synthèse n° 6.

Schmitt B., Forslund A., Tibi A., Guyomard H.et Debaeke P., 2021. Comment assurer les disponibilités alimentaires du Continent africain en 2050, INRAE (France), 62 p.

Seck P. A., Brulhet J., Dron M., de Lattre-Gasquet M. et Rastoin J-L., 2020. « Crise de la Covid-19 et perspectives pour la sécurité alimentaire en Afrique », Blog FARM, 7 décembre 2020.

Sirdey N., Bricas N. et Dia Camara A. (2021), « Les systèmes alimentaires en Afrique subsaharienne : caractérisation et spécificités », Grain de sel, n° 81, la revue d’Inter-Réseaux développement rural.

Van Wesenbeeck C. F. A., 2018. « Distinguer sécurité alimentaire urbaine et rurale en Afrique de l’Ouest », Notes ouest-africaines, n° 15, éd. de l’OCDE.

Vedie H.L. (2022). « La guerre en Ukraine. Premiers enseignements à tirer pour la sécurité alimentaire en Afrique », Policy Brief 48-22, Policy Center for the New South,

Von Braun J., Chichaibelu B.B., Cullen M.T. and Laborde D., 2020. Ending hunger by 2030- Policy actions », A policy brief, October, Center for the Development Research-University of Bonn (ZEF), Cornell University, the International Institute for Sustainable Development (IISD) and the International Food Policy Research Institute (IFPRI).

Revues spécialisées consultées

African journal of rangeland and forage science publie des recherches sur la gestion, l’évaluation, la surveillance, l’écologie, la conservation, la biodiversité et la science fourragère des parcours et des pâturages en Afrique. Editeur Taylor & Francis online

Animal frontiers, revue de l’American Society of Animal Science (ASAS).

La Nouvelle du pastoralisme et de la transhumance, Bulletin trimestriel du Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS).

Nomadic Peoples, revue publiée par White Horse Press pour la Commission des peuples nomades de l’Union internationale des sciences anthropologiques et ethnologiques.

Pastoralism : Research, Policy and Practice est une revue interdisciplinaire à comité de lecture sur les systèmes de production animale extensive à travers le monde. Éditeur Springer Open.

Rangeland Ecology & Management s’intéresse à l’écologie, la gestion, la socioéconomie et la politique — relatifs aux parcours mondiaux. Editeur Elsevier

Notes

[1] Voir la synthèse des observations de terrain voir celle proposée par Dury S, Alpha A, Zakhia-Rozis N, Giordano T., 2021. « Les systèmes alimentaires aux défis de la crise de la Covid-19 en Afrique : enseignements et incertitudes », Cahiers Agriculture, 30: 12, et par Agrisud, 2020. Covid-19, Risques et facteurs de résilience, Libourne. Coordination SUD, 2020. « L’agroécologie paysanne : alternative sociétale pour des systèmes agricoles et alimentaires durables », Les Notes de SUD, n° 22.

[2] CNUCED, The impact on trade and development of the war in Ukraine, UNCTAD Rapid Assesment, 16 mars 2022

[3] BAD-OCDE, 2016. Perspectives économiques en Afrique 2016, Villes durables et transformation structurelle, Groupe de la Banque africaine de développement, OCDE-Dev.

[4] Desakota vient des vocables de la langue bahasat d’Indonésie. Desa signifie village et kota ville.

[5] AVSTF et Groupe initiatives, Guerre en Ukraine et crise alimentaire : De l’urgence de renforcer la souveraineté alimentaire des pays partout dans le monde, Tribune, 22 avril 2022.https://bit.ly/3KD1z1a

[6] Voir à cet égard la série « Les aliments stars en Afrique » du Monde (6 épisodes, 8-19 août 2022) dont cette partie s’inspire en partie.

[7] Koch O., Mengesha W.A., Pironon S. , Pagella T. , Ondo I., Rosa I., Wilkin P. & Borrell J.S. (2021). « Modelling potential range expansion of an underutilised food security crop in Sub-Saharan Africa », Environmental Research Letters, vol. 17, n° 1

[8] Selon la loi de Bennet (amélioration de la loi d’Engel sur les modifications du comportement en matière de dépenses) pose que la proportion de féculents diminue lorsque le revenu augmente. Les ménages procèdent ainsi à des substitutions entre aliments, avec l’abandon d’aliments considérés comme moins nobles. La diversité du régime alimentaire s’améliore et des aliments à plus haute teneur en protéines, comme la viande, apparaissent.

[9] Gueye F. et Mbaye A.A., 2018. « Obstacles à la création d’emplois décents et politiques de l’emploi en Afrique », Afrique contemporaine, n° 266, 2018/2, p.8.