Pays producteurs et leurs sociétés civiles, Union européenne, compagnies forestières, diverses ONG, consommateurs, investisseurs, réglementations qui ne simplifient pas toujours la lutte contre la déforestation… les tenants et les aboutissants de l’exploitation de la forêt tropicale sont nombreux et leurs intérêts souvent divergents. Depuis peu, celle-ci semble avoir un allié de taille : le big data.

Sous ses différentes formes, la certification en tant qu’instrument de marché censé exprimer la “puissance du consommateur” est un sujet incontournable des débats forestiers. La principale d’entre elles, la certification indépendante de “bonne gestion forestière” tropicale a maintenant plus de vingt ans d’existence. Tout a commencé avec la création du Forest Stewardship Council (FSC, ou Conseil de soutien de la forêt) en 1993. Elle fut accueillie avec un certain scepticisme à cause, notamment, de la fragilité d’un instrument fondé exclusivement sur la confiance, faute de consensus scientifique sur les “critères et indicateurs” de durabilité qu’elle a pour objectif final de promouvoir, et parce qu’elle contourne les États. Dans le camp opposé, elle est critiquée par les conservationnistes, dans la mesure où elle entérine l’exploitation industrielle de forêts anciennes.

Sous ses différentes formes, la certification en tant qu’instrument de marché censé exprimer la “puissance du consommateur” est un sujet incontournable des débats forestiers. La principale d’entre elles, la certification indépendante de “bonne gestion forestière” tropicale a maintenant plus de vingt ans d’existence. Tout a commencé avec la création du Forest Stewardship Council (FSC, ou Conseil de soutien de la forêt) en 1993. Elle fut accueillie avec un certain scepticisme à cause, notamment, de la fragilité d’un instrument fondé exclusivement sur la confiance, faute de consensus scientifique sur les “critères et indicateurs” de durabilité qu’elle a pour objectif final de promouvoir, et parce qu’elle contourne les États. Dans le camp opposé, elle est critiquée par les conservationnistes, dans la mesure où elle entérine l’exploitation industrielle de forêts anciennes.

Aux certifications de “bonne gestion forestière” que se veulent le FSC ou le PEFC (né Pan-European Forest Certification scheme, devenu Program for Endorsement of Forest Certification, ou Programme de reconnaissance des certifications forestières), se sont ajoutées des certifications de “légalité” des bois exploités, censées garantir le bois n’est pas le produit d’abattage sauvage mais obéit à un certain nombre de règles.

A ses débuts, la certification indépendante était perçue par les États comme une concurrence, voire une atteinte à leur souveraineté. Le discours a changé, les surfaces certifiées légales étant aujourd’hui mises en avant par des gouvernements pour démontrer la bonne gestion de leurs forêts. En Malaisie et au Brésil, les gouvernements sont eux-mêmes les promoteurs de certifications nationales, plus contrôlables par leur administration.

L’industrie agroalimentaire première responsable de la déforestationD’après l’article de Fred Pearce (2) La forêt tropicale qui, dans les années 1990, recouvrait tout l’État malaisien du Sarawak, d’une superficie de 125 000 km2 (l’Autriche + la Suisse) a disparu pour faire place aux plantations de palmiers à huile, qui s’étendent aujourd’hui à perte de vue. Le commerce international de matières premières agricoles représente, et de loin, la plus importante menace sur la forêt tropicale au niveau mondial. Les deux tiers, au moins, de la déforestation sont dus à un tout petit nombre de matières premières, à savoir l’huile de palme, le soja, le bois, le papier, la pulpe, le bœuf et le cuir. Ce sont les conclusions du programme Forest 500, qui classe entreprises et autres intervenants en fonction des progrès réalisés pour rendre leurs filières d’approvisionnement dénuées d’impact sur les forêts. En effet, pour alimenter leurs marchés en ces divers produits que le consommateur trouve dans les rayons des grandes et petites surfaces, les géants de l’agroalimentaire ont recours à une chaîne complexe de fournisseurs qui commence au niveau de l’abattage dans les forêts tropicales pour dégager des superficies au profit de l’exploitation agricole. |

La “mauvaise gouvernance” n’empêche pas la certification

Un des débats récurrents est de savoir si la certification peut se développer et être efficace dans des pays tropicaux avec État de droit faible et gouvernance insuffisante. Si l’on prend les surfaces certifiées de forêt naturelle tropicale, là où les questions de légitimité et les problèmes de gestion sont les plus aigus, on obtient le chiffre modeste de 7,8 millions ha (ou 10 millions si on élargit aux forêts semi-naturelles, comprenant des parties reboisées (calcul basé sur les données du FSC). L’Afrique centrale est la région tropicale qui affiche les plus grandes surfaces de forêts naturelles certifiées FSC, avec 5,6 millions ha. Et ce au grand dam d’ONG radicales opposées à toute forme d’exploitation industrielle, qui tentent tout particulièrement de décrédibiliser les certifications de concessions opérant au Gabon, au Congo et au Cameroun. Il faut cependant garder à l’esprit que les certifications, quelles qu’elles soient, ne concernent qu’une superficie relativement modeste, considérant que les forêts tropicales couvrent 1 770 millions d’hectares, dont environ 840 millions en Amérique du Sud, 600 millions en Afrique et 300 millions en Asie, d’après les estimations 2015 du FAO Global Forest Resources Assessment, qui publie ses chiffres tous les cinq ans. La présence, dans ces pays, de groupes européens disposant de grandes concessions et exportant la majorité de leur production vers l’UE explique l’importance prise par l’Afrique centrale dans la certification FSC.

Il est un fait que la certification n’a pas réduit la déforestation dans les pays tropicaux. Il est à noter que si les pertes en superficie forestière totale de la planète ont été de 3 % entre 1990 et 2015 (de 4128 millions à 3999 millions d’hectares), ce pourcentage est à apprécier en ayant à l’esprit que la superficie des forêts tempérées a augmenté dans le même temps. Ainsi, alors que les forêts tropicales ont perdu 5,5 millions d’ha/an entre 2010 et 2015, les forêts tempérées ont vu leurs superficies augmenter de 2,2 millions d’ha/an sur la même durée.

Il est un fait que la certification n’a pas réduit la déforestation dans les pays tropicaux. Il est à noter que si les pertes en superficie forestière totale de la planète ont été de 3 % entre 1990 et 2015 (de 4128 millions à 3999 millions d’hectares), ce pourcentage est à apprécier en ayant à l’esprit que la superficie des forêts tempérées a augmenté dans le même temps. Ainsi, alors que les forêts tropicales ont perdu 5,5 millions d’ha/an entre 2010 et 2015, les forêts tempérées ont vu leurs superficies augmenter de 2,2 millions d’ha/an sur la même durée.

Cependant, on peut dire que l’amélioration de la gestion forestière dans les forêts de production contribue indirectement à prévenir la déforestation. En effet, c’est à travers la mise en valeur forestière durable d’un territoire, générant des emplois et des recettes fiscales, que l’on peut espérer avoir une influence sur les prises de décision quant à l’affectation des terres domaniales, notamment dans les États africains aspirant à l’émergence économique par l’agrobusiness.

L’objectif direct de la certification est l’amélioration des pratiques à l’échelle de l’unité de gestion forestière. Et pour les concessions certifiées FSC en Afrique centrale, les travaux de recherche indiquent que la certification a conduit à l’amélioration des pratiques de production forestière, ces progrès se retrouvant également dans les dimensions sociales (travailleurs, populations locales) de cette gestion. Ces progrès constatés malgré la mauvaise gouvernance du secteur forestier confirment l’hypothèse selon laquelle la certification peut être, dans une certaine mesure, un substitut à des politiques publiques inefficaces. Dans la mesure où les entreprises investissent dans la certification pour prendre ou conserver certaines parts de marché liées aux enjeux environnementaux, lesquelles sont aussi les plus rémunératrices, elles s’autorégulent pour éviter de perdre leur certification, et donc respectent autant que faire se peut les lois et règlements.

La certification connaît néanmoins un développement limité, et ce pour trois raisons principales. D’abord, l’importance croissante du commerce Sud-Sud pour les bois tropicaux, pour le moment moins soumis au contrôle des instances de régulation internationales. Ensuite, l’absence d’intérêt significatif du marché chinois pour la certification, même si cette situation pourrait changer d’ici peu. Enfin, la “prime prix” (bonus payé aux fournisseurs) pur encourager l’achat de produits certifiés est insuffisante. À l’exception de certains pays vertueux, comme les Pays-Bas, où les sciages certifiés FSC provenant d’Afrique ou du Brésil peuvent être payés, en moyenne, 15 % à 25 % plus cher. À ces obstacles s’est ajouté, paradoxalement, l’effet des politiques européennes de lutte contre le bois illégal et des réponses apportées par les entreprises aux exigences d’importation du bois dans l’UE.

La traçabilité, espoir de la forêt tropicaleD’après Fred Pearce (2) Le système de traçage Trase (Transparancy for Sustainable Economies, ou la Transparence pour des économies durables) est une création du Stockholm Environment Institute (IES) et du Global Canopy Programme (PGC) basé au Royaume-Uni. Son objectif, tel que l’a annoncé Toby Gardner, chercheur à l’IES et maître d’œuvre du projet : « Nous souhaitons appliquer, d’ici cinq ans au plus tard, ce système de traçabilité à 70 % de la production totale des matières premières agricoles présentant un risque pour les forêts, par la mise en évidence des flux globaux de matières premières agricoles commercialisées qui conduisent à la déforestation. » Le système Trase pousse les géants de l’agroalimentaire à se préoccuper désormais des agissements de toute la chaîne de leurs fournisseurs, dont ils ne savaient jusque-là pas grand-chose. Ainsi, au Brésil, Trase a identifié pas moins de 320 000 filières individuelles d’approvisionnement en soja, impliquant plus de 400 compagnies, des dizaines de ports, des centaines d’importateurs, tout ce monde étant liée à l’une ou l’autre des 2000 municipalités qui font pousser du soja, avec chacune sa propre histoire écologique. En explorant l’outil mis au point (sur https://trase.earth), consommateurs et investisseurs peuvent aujourd’hui suivre, pour chaque année depuis 2010, chaque paire produit-pays producteur (Brésil-soja, par exemple), chaque biome (Amazonie, Cerrado, Caatinga…, avec le détail des municipalités concernées), chaque exportateur, chaque port et chaque pays consommateur, les volumes échangés de cette matière première produits sur des superficies déforestées. Le système Trase a ainsi trouvé le point sensible des grands de l’industrie agroalimentaire. Il reste cependant beaucoup à faire. Dans son rapport de 2016, Forest 500 désigne « la filière bovine comme l’acteur le plus impliqué dans la déforestation au niveau mondial », précisant que 16% seulement des entreprises recensées ont adopté des politiques visant à éviter de se fournir en bovins élevés sur des terres récemment déforestées. |

Une certification par le pays producteur ?

L’UE a mis en place un Règlement bois (RBUE) qui pénalise l’importation de bois illégal, ce qui oblige les importateurs à exercer une “diligence raisonnée” pour vérifier la “légalité” des pratiques de leurs fournisseurs. Parallèlement, l’UE a proposé aux pays producteurs des Accords de partenariat volontaire. Avec ces APV, les pays producteurs se doteraient d’une capacité à lutter contre la déforestation sauvage en vérifiant la légalité de l’ensemble des bois produits et exportés. À l’issue de ce processus de mise à niveau, ces pays pourront exporter vers l’UE des bois estampillés d’une “autorisation FLEGT” (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, ou Respect des réglementations, bonne gouvernance et bonnes pratiques des échanges commerciaux dans le domaine des produits forestiers), donc réputé légal et, du coup, dispensant les importateurs des procédures de diligence raisonnée.

L’UE a mis en place un Règlement bois (RBUE) qui pénalise l’importation de bois illégal, ce qui oblige les importateurs à exercer une “diligence raisonnée” pour vérifier la “légalité” des pratiques de leurs fournisseurs. Parallèlement, l’UE a proposé aux pays producteurs des Accords de partenariat volontaire. Avec ces APV, les pays producteurs se doteraient d’une capacité à lutter contre la déforestation sauvage en vérifiant la légalité de l’ensemble des bois produits et exportés. À l’issue de ce processus de mise à niveau, ces pays pourront exporter vers l’UE des bois estampillés d’une “autorisation FLEGT” (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, ou Respect des réglementations, bonne gouvernance et bonnes pratiques des échanges commerciaux dans le domaine des produits forestiers), donc réputé légal et, du coup, dispensant les importateurs des procédures de diligence raisonnée.

Les experts de la Commission européenne promoteurs des APV pointent volontiers les limites de la certification privée, laquelle ne concerne qu’une poignée d’entreprises et n’a pas d’influence sur les politiques nationales. Les APV-FLEGT visent ainsi à amener les pays producteurs à une bonne gouvernance du secteur forestier. L’inclusion du marché intérieur du bois (largement alimenté par des exploitants artisanaux “informels”) dans plusieurs de ces accords témoigne de l’ambition initiale de la démarche.

Ce processus de “certification publique” des exportations des pays tropicaux producteurs est en porte-à-faux avec la logique de la certification de “bonne gestion forestière” portée par le privé (FSC, PEFC…). En effet, les promoteurs de la première soulèvent la question de l’efficacité de la seconde, arguant que la “certification publique” est censée garantir le respect intégral des lois et règlements, qui incluent non seulement les plans d’aménagement forestier qui, à condition d’être appliqués scrupuleusement, sont censés assurer la durabilité de l’exploitation du bois, mais aussi les cahiers des charges des contrats de concession qui comportent des spécifications en matière de réalisations sociales et constituent autant d’obligations légales.

En d’autres termes, y a-t-il une différence entre la légalité et la durabilité ? Et les certifications de “bonne gestion forestière” comme le FSC apportent-elles en matière de durabilité des garanties supérieures à la mise en œuvre des plans d’aménagement et au respect des cahiers des charges impliqués par la “certification publique” ? Des experts européens ont souvent répondu par la négative, estimant que le respect intégral de lois et des règlements forestiers étaient de nature à assurer la durabilité environnementale et sociale. Si l’on peut comprendre les réticences face à la relative complexité des règles de “bonne gestion” comparées à celles de la “certification publique”, plusieurs études ont montré qu’il existait des failles dans les normes d’aménagement forestier de certains pays, et que l’on pouvait respecter la lettre du règlement public tout en en trahissant l’esprit, aux dépens de la durabilité environnementale. En outre, dans un pays au moins, la Commission européenne est très embarrassée pour qualifier la légalité des bois issus de “forêts de conversion” (affectées à l’agriculture) découlant d’autorisations administratives accordées par le ministère en charge de l’agriculture, mais sises sur le “domaine forestier permanent” légalement constitué.

Les regroupements professionnels comme l’Association technique internationale des bois tropicaux (l’ATIBT, centrée majoritairement sur l’Afrique) demandent régulièrement à la Commission européenne que les bois certifiés FSC puissent être considérés d’emblée comme ne présentant qu’un “risque négligeable” d’illégalité dans le cadre des diligences raisonnées. Elles n’ont jamais reçu de réponse clairement positive.

Les difficultés de la “certification pays” favorisée par l’Union européenne

Le régime d’autorisation FLEGT se base sur la mise en place d’un Système de vérification de la légalité (SVL), qui comprend des contrôles de conformité afin de garantir que les bois et produits dérivés destinés à l’exportation vers l’UE ont été légalement récoltés. Or, dans plusieurs pays africains (notamment le Cameroun et le Congo, pays pourtant signataires d’un APV), ces systèmes ne parviennent pas à être finalisés et à devenir opérationnels, malgré de gros investissements financiers des bailleurs de fonds. Ce qui n’est pas le cas de l’Indonésie, dont le SVLK (Système national indonésien de vérification de légalité) a été audité avec succès. L’Indonésie exporte depuis novembre 2016 du bois vers l’UE avec des autorisations FLEGT. Même si plusieurs analystes s’interrogent sur les garanties réelles apportées par le SVLK en Indonésie, où l’exploitation du bois est difficile à contrôler, cet événement est lourd de conséquences pour les exportateurs africains. Si ces derniers ne parviennent pas à émettre prochainement des autorisations FLEGT, ils risquent de perdre des parts d’un marché qui reste plus rémunérateur que celui de la Chine ou du Moyen-Orient. Ce risque est embarrassant pour l’UE, dans la mesure où des pays africains seraient les perdants d’un processus qui se voulait “gagnant-gagnant”.

Permettre aux États africains signataires d’un APV, ou en passe de le devenir, de disposer rapidement d’autorisation FLEGT va probablement devenir une priorité officieuse pour les experts de la Commission. Déjà, l’exigence de vérification de la légalité des bois écoulés sur le marché intérieur des pays a été laissée discrètement de côté et ne constitue plus, de facto, un préalable à la délivrance d’autorisations FLEGT. Cela a permis à l’Indonésie d’en émettre plus de 20 000 en moins d’un an en faveur d’exportateurs de bois vers l’UE. On s’éloigne ainsi de l’ambition de transformer la gouvernance forestière du pays, au profit de schémas classiques de certification d’entreprises. La principale différence étant que le SVLK est une certification proposée par l’administration indonésienne, et non par un acteur privé.

Garantir l’origine légale des bois, une approche minimaliste ?

Pour répondre aux exigences du RBUE, mais aussi du Lacey Act des Etats-Unis ou des dispositifs équivalents du Japon, une nouvelle catégorie de certifications privées s’est développée qui vise à garantir l’origine légale des bois, moins onéreuse et, peut-être, moins exigeante que la certification FSC. Elles se dénomment OLB (Origine légale des bois) ou VLO/VLC (Verification of Legal Origin/Compliance, ou Vérification de l’origine légale/conformité). Le bureau Veritas propose même un OLB+ qui ajoute des critères environnementaux et sociaux. Pour faire face à cette concurrence, le FSC a mis en place un dispositif similaire, le FSC Controlled Wood. Ces certifications, qu’elles soient de “légalité” ou de “bonne gestion”, ne recourent pas à des dispositifs physiques de traçabilité des bois (avec des systèmes de codes-barres, par exemple) mais à des procédures de minimisation du risque. Si les entreprises choisissent de se limiter aux certifications de légalité, et si les consommateurs des pays industriels se contentent de ces nouveaux labels, le risque pour le FSC est une désaffection pour son label et pour le fort accent qu’il met sur la durabilité. Pour la majorité consommateurs, la certification FSC est une assurance de ne pas acheter du bois illégal et ainsi de ne pas contribuer à la déforestation. Peu d’entre eux s’intéressent de suffisamment près à la forêt tropicale pour apprécier les limites de ces nouvelles garanties en matière de durabilité. Le fait qu’aucune nouvelle concession n’ait été certifiée FSC en Afrique centrale depuis 2014 donne corps à cette tendance.

Pour répondre aux exigences du RBUE, mais aussi du Lacey Act des Etats-Unis ou des dispositifs équivalents du Japon, une nouvelle catégorie de certifications privées s’est développée qui vise à garantir l’origine légale des bois, moins onéreuse et, peut-être, moins exigeante que la certification FSC. Elles se dénomment OLB (Origine légale des bois) ou VLO/VLC (Verification of Legal Origin/Compliance, ou Vérification de l’origine légale/conformité). Le bureau Veritas propose même un OLB+ qui ajoute des critères environnementaux et sociaux. Pour faire face à cette concurrence, le FSC a mis en place un dispositif similaire, le FSC Controlled Wood. Ces certifications, qu’elles soient de “légalité” ou de “bonne gestion”, ne recourent pas à des dispositifs physiques de traçabilité des bois (avec des systèmes de codes-barres, par exemple) mais à des procédures de minimisation du risque. Si les entreprises choisissent de se limiter aux certifications de légalité, et si les consommateurs des pays industriels se contentent de ces nouveaux labels, le risque pour le FSC est une désaffection pour son label et pour le fort accent qu’il met sur la durabilité. Pour la majorité consommateurs, la certification FSC est une assurance de ne pas acheter du bois illégal et ainsi de ne pas contribuer à la déforestation. Peu d’entre eux s’intéressent de suffisamment près à la forêt tropicale pour apprécier les limites de ces nouvelles garanties en matière de durabilité. Le fait qu’aucune nouvelle concession n’ait été certifiée FSC en Afrique centrale depuis 2014 donne corps à cette tendance.

Qu’est-ce qu’un “bois légal” ?Les forêts tropicales, très diversifiées et riches, sont d’une grande complexité. Elles font l’objet d’un trop grand nombre d’enjeux disparates entre eux. Elles sont sources de produits à valeur commerciale ou d’usage, correspondant aux besoins humains à différentes échelles géographiques, comme le bois d’œuvre, les bois à usage domestique, le bois de feu ainsi que les produits forestiers non ligneux (fruits, épices, latex, rotins, fourrages, produits médicamenteux, gibiers…). Elles jouent un rôle primordial tant dans la biodiversité que dans la garantie de la sécurité alimentaire des populations humaines et animales, mais aussi un rôle social et culturel inestimable. En effet, les forêts tropicales sont le cadre de vie de nombreuses populations locales et appartiennent au patrimoine culturel mondial. Elles contribuent à l’amélioration de la qualité de l’environnement et représentent aussi un enjeu pour l’éducation et l’écotourisme. D’où la grande importance qu’il y à respecter un certain nombre de règles lors de l’exploitation de cette ressource pour en garantir la durabilité. Et d’où l’intérêt des certifications de “bonne gestion forestière”, telles que le FSC, comparé aux moins ambitieuses certifications de “légalité”.

L’UE préconise donc que les acteurs nationaux parviennent unanimement à une définition de la légalité au terme d’un processus participatif inclusif. Dans la pratique, les choses sont sensiblement plus compliquées, les parties prenantes qu’il faut impliquer et consulter peuvent être nombreuses (différents ministères et services officiels quelquefois en concurrence voire en contradiction, différents intérêts de la société civile là aussi quelquefois divergents, différents intervenants privés). La portée de la notion de légalité dépasse donc la loi forestière stricto sensu d’un pays donné, dans la mesure où elle comporte parfois des points juridiques relatifs à la fiscalité, à l’emploi, à la sécurité sociale, à la conservation de la biodiversité et à la liberté de l’information et au droit coutumier. Lacunes, incohérences et zones de recouvrement dans la législation nécessitent, on l’aura compris, un dialogue multipartite intense à propos de la définition de la légalité destiné à mettre en évidence les réformes nécessaires. Toutes difficultés qui peuvent questionner l’efficacité du label “bois légal” en matière d’exploitation forestière durable dans le plein sens du terme. |

Et surtout, ces certifications de légalité privées pourraient, demain, constituer la base des “autorisations FLEGT” dans nombre de pays qui ne parviennent pas à mettre en place des systèmes nationaux publics de vérification de la légalité. C’est, en particulier, le cas de pays africains comme le Congo et le Cameroun, dont des responsables ministériels ont jugé que ces certifications privées correspondaient aux exigences légales dans le secteur bois.

Si ce scénario se confirmait et que des autorisations FLEGT étaient délivrées sur la base des certificats privés présentés par les entreprises, il s’agirait d’une nouvelle affirmation de la puissance de la gouvernance privée (par les normes et labels) face aux difficultés de la régulation publique :

- pour l’UE, ce serait reconnaître les limites d’une approche visant à renforcer la capacité des États et à s’appuyer sur eux, même quand ils sont notoirement défaillants. Et le rapport coûts-bénéfices de cette approche sera questionné : pourquoi avoir dépensé des centaines de millions d’euros dans les APV pour, finalement, se reposer sur des certifications privées dont le coût est supporté par les entreprises ?

- pour le FSC, ce serait un défi majeur. Le souci internationalement proclamé de la durabilité en matière d’exploitation forestière se voyant ramené à la seule légalité des bois produits, il devient plus difficile de continuer à justifier de la valeur ajoutée de la certification de “bonne gestion forestière” par rapport à une certification “de légalité”. Avec la proposition actuellement débattue au sein du FSC de retirer la certification aux forestiers qui exploiteraient des “paysages forestiers intacts” (Intact Forest Landscapes, IFL), on a le sentiment d’une fuite en avant qui pourrait avoir pour conséquence la sortie du FSC de plusieurs concessionnaires opérant en Afrique centrale, région où la question des IFL se pose avec le plus d’acuité. Ce retrait pourrait alors bénéficier aux certifications de légalité, ou au PEFC qui propose déjà une alternative au FSC en Afrique centrale avec son label PAFC (Pan-African Forest Certification, ou Système de certification panafricaine).

- pour la recherche, ces évolutions seraient l’occasion de se réinterroger sur le concept, complexe, de durabilité de la gestion forestière tropicale au-delà des listes des critères proposés par les certificateurs privés.

1-La certification de “bonne gestion forestière” est-elle soluble dans la légalité ?

publié dans Les Feuilles du flamboyant – La lettre des foresteries tropicales, octobre 2017. Alain Karsenty est économiste et chercheur au CIRAD et spécialiste des forêts.

2- How Tracking Product Sources May Help Save World’s Forests dans Yale Environment 360, décembre 2016. Fred Pearce est journaliste anglais, spécialiste de l’environnement, contribue à de nombreuses revues internationales.

3- Elias Awad est ingénieur et journaliste, spécialiste des sciences et technologies, d’économie et d’environnement. Il a été rédacteur en chef édition de la revue Science&Vie.

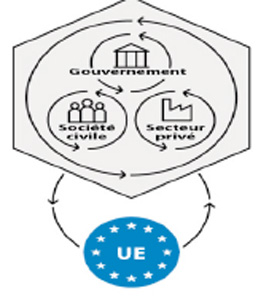

Schématiquement le processus de définition de la légalité en matière de bois est un simple : il met en jeu les intérêts du gouvernement d’un pays, sa société civile et le secteur privé impliqué dans ce pays. C’est ainsi qu’est élaborée la notion de légalité appliquée dans chaque Accord de partenariat volontaire (APV) entre un pays producteur et l’Union européenne (voir schéma ci-dessous). L’UE est neutre quant aux parties constitutives, mais attend des pays partenaires qu’ils construisent leur définition autour des trois piliers du développement durable: l’économie, la société et l’environnement.

Schématiquement le processus de définition de la légalité en matière de bois est un simple : il met en jeu les intérêts du gouvernement d’un pays, sa société civile et le secteur privé impliqué dans ce pays. C’est ainsi qu’est élaborée la notion de légalité appliquée dans chaque Accord de partenariat volontaire (APV) entre un pays producteur et l’Union européenne (voir schéma ci-dessous). L’UE est neutre quant aux parties constitutives, mais attend des pays partenaires qu’ils construisent leur définition autour des trois piliers du développement durable: l’économie, la société et l’environnement.